Они помогли победить

«В самом центре города Архангельска горит Вечный огонь… Рядом с Вечным огнем стоит странный памятник. Вряд ли кто-нибудь из российских граждан видел  что-нибудь подобное в других городах мира. Это памятник гренландскому тюленю. Он словно только что вышел из Северной Двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень-постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придирчиво. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца и задает очень важный для них и для себя вопрос: правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратимо много. Взгляд его и тревожный и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь. Ему хотелось бы, чтобы это было совершено не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нём».

что-нибудь подобное в других городах мира. Это памятник гренландскому тюленю. Он словно только что вышел из Северной Двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень-постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придирчиво. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца и задает очень важный для них и для себя вопрос: правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратимо много. Взгляд его и тревожный и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь. Ему хотелось бы, чтобы это было совершено не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нём».

Это отрывок из повести Павла Кренёва «Беляк и Пятнышко», рассказывающий о тюленьем промысле, напоминает о  том, что животные в годы Великой Отечественной войны спасли тысячи человеческих жизней и помогли нашему народу приблизить долгожданный День Победы.

том, что животные в годы Великой Отечественной войны спасли тысячи человеческих жизней и помогли нашему народу приблизить долгожданный День Победы.

Однако, если о помощи на фронте собак, лошадей, голубей мы более или менее знаем (собаки отыскивали раненых солдат на полях, искали мины и снаряды, подрывали вражеские танки, на лошадях перевозили военную технику и продовольствие, а голуби доставляли почту), то о вкладе других животных даже не подозреваем.

В год памяти и славы, каковым объявлен 2020 год, хотим вспомнить несколько событий из истории Второй мировой войны с участием братьев наших меньших.

Возвращаясь к повести Павла Кренёва. В годы войны на поток был поставлен промысел гренландских тюленей, что спасло от голода и холода значительное количество человеческих жизней не только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде. Тюлений жир использовался также для смазки орудий на кораблях Северного флота.

Гуси спасли Рим, а кошки — блокадный Ленинград от нашествия крыс. Когда закончилась блокада, своих кошек в северной столице уже не было, что породило новую страшную проблему — в городе стали плодиться крысы. Появление огромных полчищ крыс создало серьезную угрозу и без того крайне напряженной эпидемиологической ситуации в городе. Эти обстоятельства заставили ленинградское руководство серьезно задуматься о том, что же делать с новой напастью. Все методы борьбы с крысами, которые пытались попробовать городские власти, не помогали. И тогда, как гласит легенда, которую пересказывают многие поколения ленинградцев, на помощь пришли … кошки.

Гуси спасли Рим, а кошки — блокадный Ленинград от нашествия крыс. Когда закончилась блокада, своих кошек в северной столице уже не было, что породило новую страшную проблему — в городе стали плодиться крысы. Появление огромных полчищ крыс создало серьезную угрозу и без того крайне напряженной эпидемиологической ситуации в городе. Эти обстоятельства заставили ленинградское руководство серьезно задуматься о том, что же делать с новой напастью. Все методы борьбы с крысами, которые пытались попробовать городские власти, не помогали. И тогда, как гласит легенда, которую пересказывают многие поколения ленинградцев, на помощь пришли … кошки.

В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с «мяукающей дивизией», как прозвали их питерцы, надежно охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов.

Всего в Ленинград после снятия блокады было завезено не менее пяти тысяч котов. До сих пор в Эрмитаже живет большое количество этих животных — потомков тех послевоенных сибирских крысоловов.

Благодаря своей чувствительности и интуиции, кошки не раз спасали жизни людей и на фронте. Они почти всегда безошибочно определяли приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали свое беспокойство и, таким образом, предупреждали хозяев о приближающейся опасности.

Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек, и те спасали их от грызунов, а значит и от инфекций, которые мыши и крысы переносили.

Подробнее: «Как коты Родину защищали»

Интересная история о том, как «хвостатые партизаны» - мыши, полевки и хомяки - оказались серьезной силой и помогли победно завершить Сталинградскую битву.

Скитавшиеся по степи мыши обнаружили лагерь 2-й немецкой танковой армии и стали проникать в фашистские танки. Там всегда можно было найти хлебные корки и остатки трапезы. В танках мыши в поисках строительного материала для своих гнезд грызли все, что поддавалось их зубкам. При этом больше всего страдала изоляция электрической проводки, обеспечивающая управление боевыми машинами. Так многие танки оказались обездвиженными.

Подробнее: Б.Ф. Сергеев «Партизаны-малютки»

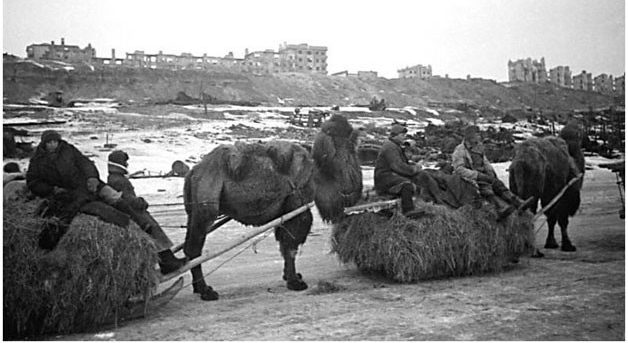

Там же, под Сталинградом во время тяжелейших боев в Астрахани формировалась 28-я резервная армия, укомплектованная пушками. Однако двигаться в путь было невозможно: не хватало транспортных средств. Вот тогда-то и решило командование наших войск создать особое подразделение — верблюжий батальон, поручив его «комплектование» начальнику тыла армии полковнику Яновскому. Собрали верблюдов из местных хозяйств числом в одну тысячу сто голов. «Кавалерией Яновского» в шутку называли бойцы эту воинскую часть...

Там же, под Сталинградом во время тяжелейших боев в Астрахани формировалась 28-я резервная армия, укомплектованная пушками. Однако двигаться в путь было невозможно: не хватало транспортных средств. Вот тогда-то и решило командование наших войск создать особое подразделение — верблюжий батальон, поручив его «комплектование» начальнику тыла армии полковнику Яновскому. Собрали верблюдов из местных хозяйств числом в одну тысячу сто голов. «Кавалерией Яновского» в шутку называли бойцы эту воинскую часть...

Часть животных прибыла из Казахстана и Туркмении, эти верблюды были приручены. Астраханские же оказались норовистыми и строптивыми: некоторых из них попросту отлавливали в степях «с вольного выпаса». Солдаты не представляли себе, как с этими «тягачами» управляться. Выручили местные мальчишки-пастухи. За короткий срок с их помощью красноармейцы обучили животных носить упряжь, возить повозки и полевую кухню, таскать орудия, вес которых достигал тонны. Животные оказались чрезвычайно выносливыми, вместо трех пар коней запрягали две пары верблюдов.

Подробнее: «Боевые верблюды: плевок в лицо фашизма»

Помогали нашим войскам и олени. Уже в ноябре 1941 года в 14-й армии Карельского фронта, действовавшей на Мурманском направлении, было  сформировано три армейских оленьих транспорта (роты). оленетранспортные подразделения. В них служили саамы, ненцы и коми. Оленей часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками. Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам 14-й армии и Северного флота. За годы войны вывезли с передовой более 10 000 человек, доставили на фронт по бездорожью 17 000 тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры более 160 вынужденно севших и подбитых самолетов, кроме того, переправили для выполнения боевых заданий около 8000 военнослужащих и партизан, многих — в дальние тылы врага.

сформировано три армейских оленьих транспорта (роты). оленетранспортные подразделения. В них служили саамы, ненцы и коми. Оленей часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками. Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам 14-й армии и Северного флота. За годы войны вывезли с передовой более 10 000 человек, доставили на фронт по бездорожью 17 000 тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры более 160 вынужденно севших и подбитых самолетов, кроме того, переправили для выполнения боевых заданий около 8000 военнослужащих и партизан, многих — в дальние тылы врага.

Подробнее: «За полярным кругом. Использование оленей в годы Великой Отечественной войны»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Ирина Шихова "Животные, принимавшие участие в Великой Отечественной войне"

- Телепередача «Животные на войне» (телеканал ТВЦ)

Элина Соколова, заведующая отделом обслуживания.

Количество просмотров: 11342

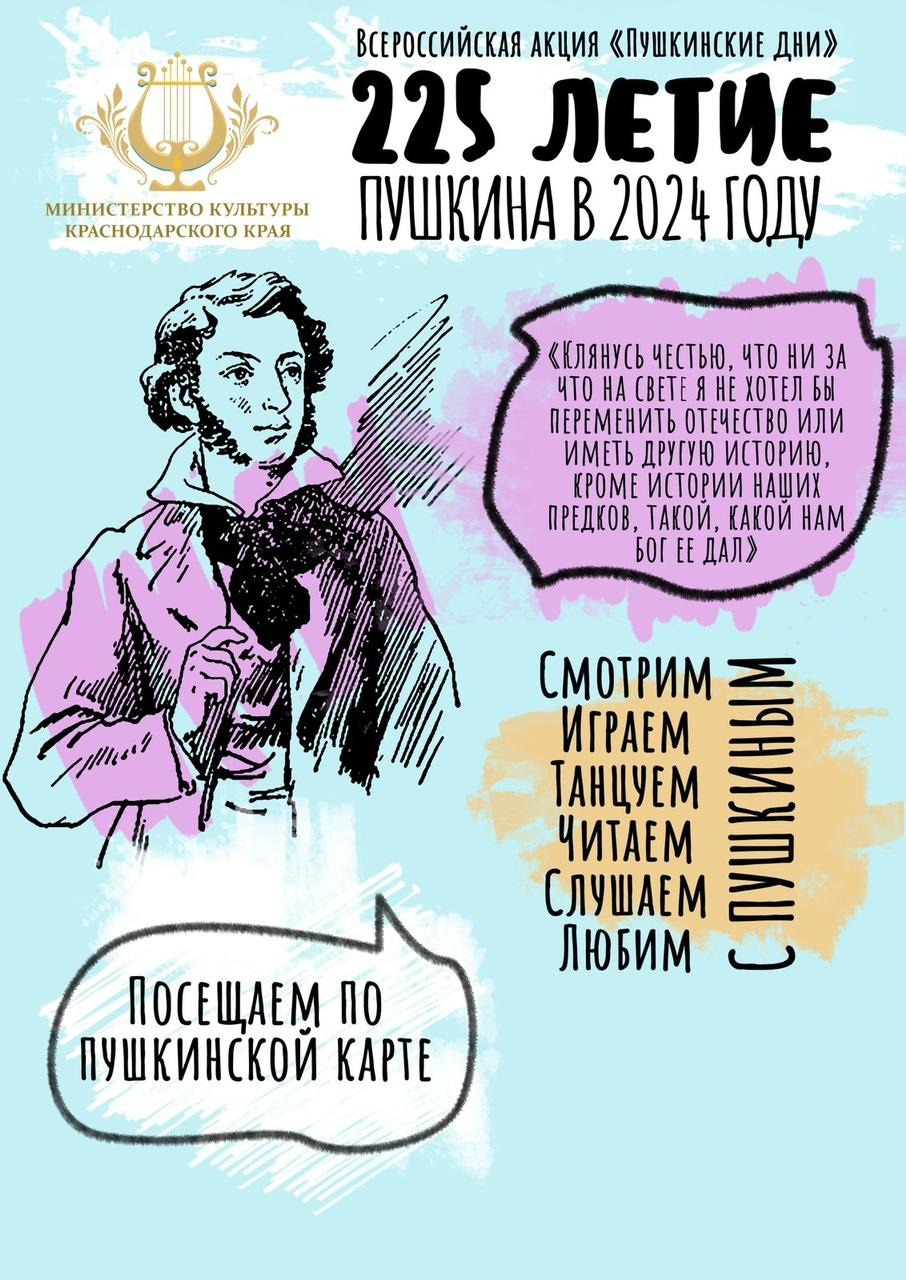

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной