«ЖИВОПИСЬ И ПОЭЗИЯ: ЕДИНСТВО МУЗ»

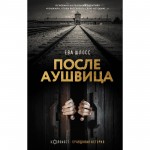

«Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат» – так перевели изречение художника итальянского Ренессанса, «универсального человека», Леонардо да Винчи. «Мне удалось создать картину действительно божественную». Эта гордая фраза была записана Леонардо не по поводу грандиозной «Тайной вечери». Речь идет о «Моне Лизе», или «Джоконде». О картине с изображением смертной женщины, его современницы. В ее фигуре – спокойствие и достоинство, в ее взгляде – испытывающий интерес. Вспомним к месту, что авторство фразы «Глаза – зеркало души» принадлежит Леонардо. Но магия «Джоконды» – все же в улыбке. Самая известная картина в истории европейской живописи находится в Музее Лувра в Париже и до сих пор вызывает споры и восхищения.

Поэт-шестидесятник Роберт Рождественский свое впечатление от шедевра живописи выразил в стихотворении «Джоконда» :

Она неразговорчива.

Она глядит поверх.

Беспомощно.

Торжественно.

Трава судьбы горчит...

Как много эта женщина знает.

И молчит…

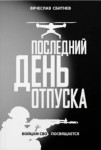

Русский художник «галантного века» Федор Степанович Рокотов – лирический поэт портрета – умел создавать в своих работах особое настроение туманной мечтательности и очарования. Ярким примером может служить «Портрет А. П. Струйской» (1722).

Портрет Александры Петровны Струйской отличает особая утонченность и трепетная одухотворенность. Написанное переливами пепельно-розового и бледно-золотого цветов лицо молодой женщины словно выступает из легкой таинственной дымки. Темно-карие внимательные глаза, нежные губы и легкий румянец на молодом прекрасном лице, делают Александру Петровну пленительной и очаровательной, невольно заставляют называть ее «Русской Джокондой». Как улыбка Джоконды на полотне Леонардо да Винчи является вечной загадкой для зрителя, так, по мнению поэта ХХ века Николая Заболоцкого , загадкой в портрете Струйской являются глаза:

Ее глаза – как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза – как два обмана,

Покрытых мглою неудач…

Историческое полотно «Последний день Помпеи» (1833) принесло живописцу Карлу Брюллову заслуженную славу и сделала его первым и одним из немногих русских художников, получившим мировое признание. Сам творец картины считал, что ему никогда больше не создать подобного. Карл Брюллов говорил ученикам: «Право, в ней много хорошего; не написать мне другой Помпеи!... Чудные мгновения пережил я, писавши эту картину! И как теперь вижу стоящего перед нею маститого старца Камуччини. Спустя несколько дней после того, как весь Рим стекался смотреть мою картину, пришел он ко мне в мастерскую на улицу Сан-Клавдио и, постояв несколько минут перед картиной, обнял меня и сказал: “Abraciame Collosse!” (“Воспламеняющийся колосс!”)». В историю мирового искусства Карл Брюллов так и вошел как «Воспламеняющийся колосс».

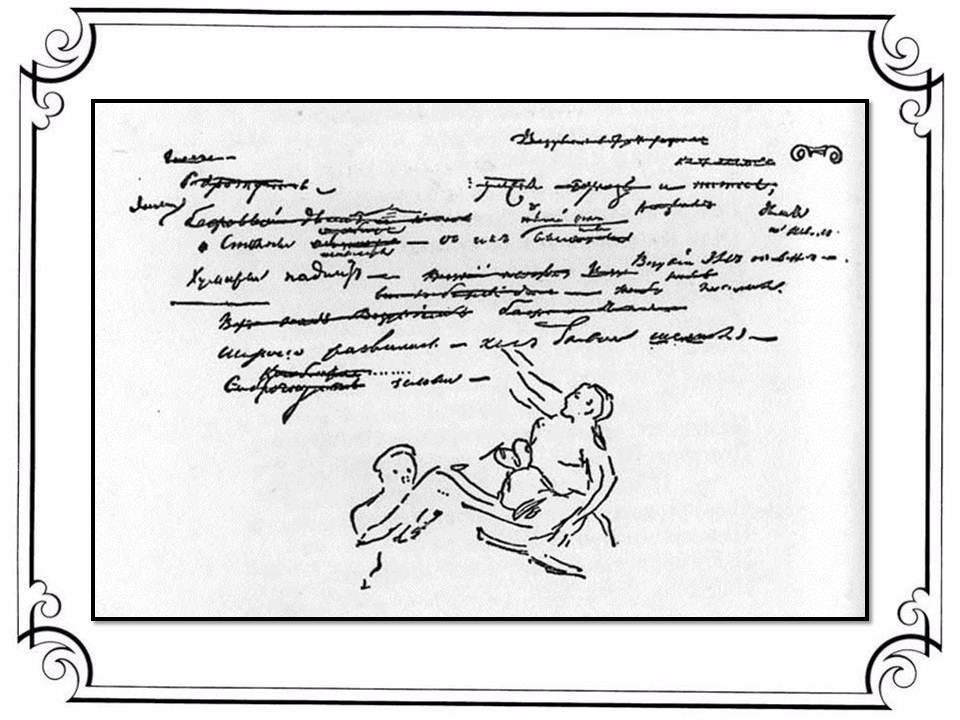

Великий Александр Сергеевич Пушкин откликнулся на поразившее его историческое полотно стихотворением, рядом с которым в черновике поэт набросал свой рисунок, изображавший центральные фигуры «Помпеи»:

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождем, под воспаленным прахом,

Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

Картина Павла Андреевича Федотова «Сватовство майора» (1848) сейчас находится в Третьяковской галерее в Москве. У нее нет недостатка во внимании и зрителях. Тем интереснее экскурсия, которую проводит сам художник в стихотворении собственного сочинения «Рацея» (Рацея, то есть назидание, нравоучение, касается того, что происходит на полотне). Оно было написано специально для рассказа о картине и прочитано в 1849 году на выставке Академии художеств. Очевидец так вспоминает об этом: «...Федотов взял меня под руку и повел к своей картине; но добраться к ней было нелегко. П. А. громким голосом обратился к публике и сказал: “Господа, позвольте пройти автору!”. Публика расступилась, он подошел со мною к картине и, обращаясь к зрителям, начал, улыбаясь, объяснять ее, выкрикивая слова, как раешник: “Честные господа...”. Публика была довольна, слушала и заливалась от хохота...».

Перед зрителем разыгран целый спектакль – со множеством действующих лиц, с недосказанностью или, наоборот, излишней вычурностью, с иронией, которую вложил в произведение автор – не просто живописец, но еще и драматург:

Честные господа,

Пожалуйте сюда!

Милости просим,

Денег не спросим:

Даром смотри,

Только хорошенько очки протри…

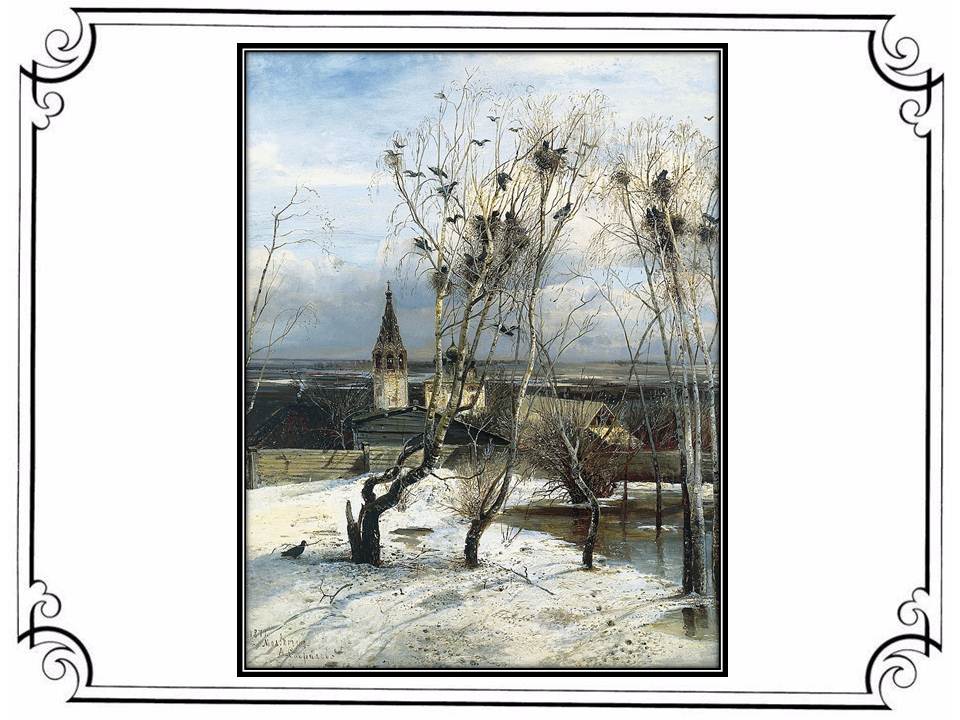

Художник Алексей Кондратьевич Саврасов стал первооткрывателем лирического пейзажа, то есть пейзажа настроения. Его картины заставляют то грустить, то радоваться вместе с родной русской природой. Шедевром Саврасова считается удивительная картина «Грачи прилетели» (1871). Интересно, что это произведение восхищает всех, но, как и в случае с «Моной Лизой» Леонардо да Винчи, далеко не каждый сумеет разгадать ее секрет очарования. Ответ подсказывает еще один талантливый живописец – Иван Крамской: «И у других художников есть деревья, вода и даже воздух, но душа есть только в “Грачах”».

«Грачи прилетели» через сто лет со стихотворением «Деревья с черными грачами...» поэта Анатолия Жигулина:

Деревья с черными грачами

И горечь тающего льда.

И размываемый ручьями

Остаток санного следа.

А за темнеющим сараем

В тумане пойменных низин –

Кора зеленая, сырая

Уже оттаявших осин.

И на окраине селенья,

Где тучи теплые висят,

Тревожным духом обновленья

Уже окутан сонный сад.

И рядом с древней колокольней,

Где синий свет и высота,

Опять надеждою невольной

Душа наивно занята...

О, если б все-таки оставить

В грядущей неизбежной мгле

Пускай не жизнь,

Хотя бы память

Об этой жизни на земле!

Так, живопись и поэзия, объединившись, несут в мир добро и красоту.

Наталья Шерстнева, библиотекарь отдела обслуживания.

По материалам из фонда Межпоселенческой библиотеки, а также открытых Интернет-источников.

Количество просмотров: 10266

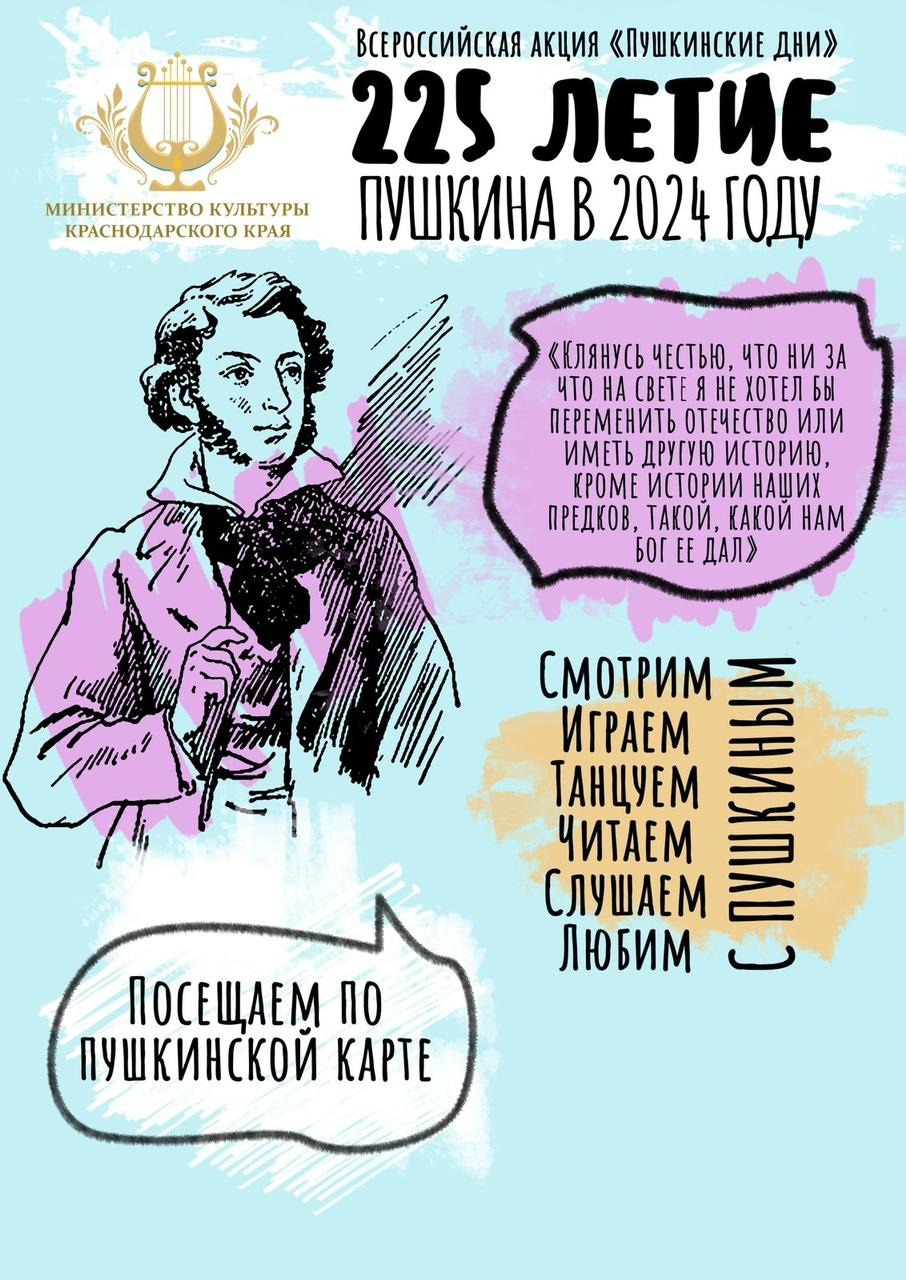

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной