История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней...

Значение письма в истории развития цивилизации трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир и вся наша жизнь. Читая написанные или напечатанные тексты, мы как бы садимся в машину времени и можем перенестись и в недавние времена, и в далекое прошлое. Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих и многих тысячелетий.

Значение письма в истории развития цивилизации трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир и вся наша жизнь. Читая написанные или напечатанные тексты, мы как бы садимся в машину времени и можем перенестись и в недавние времена, и в далекое прошлое. Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих и многих тысячелетий.

Известно, что сначала письмо было предметным, потом - рисуночным. В дальнейшем возникли значки-символы - иероглифы, которые обозначали слово, его часть или даже фразу. Последним этапом развития письменности стало изобретение алфавита, в котором каждая буква передавала, как правило, один звук речи.

Таким образом, письменное слово - это, как и язык, особое достояние народа, которое хранит в себе историю предков, отражает культурные ценности, подчеркивает звуковые особенности речи и дает право существовать на равных с другими народами.

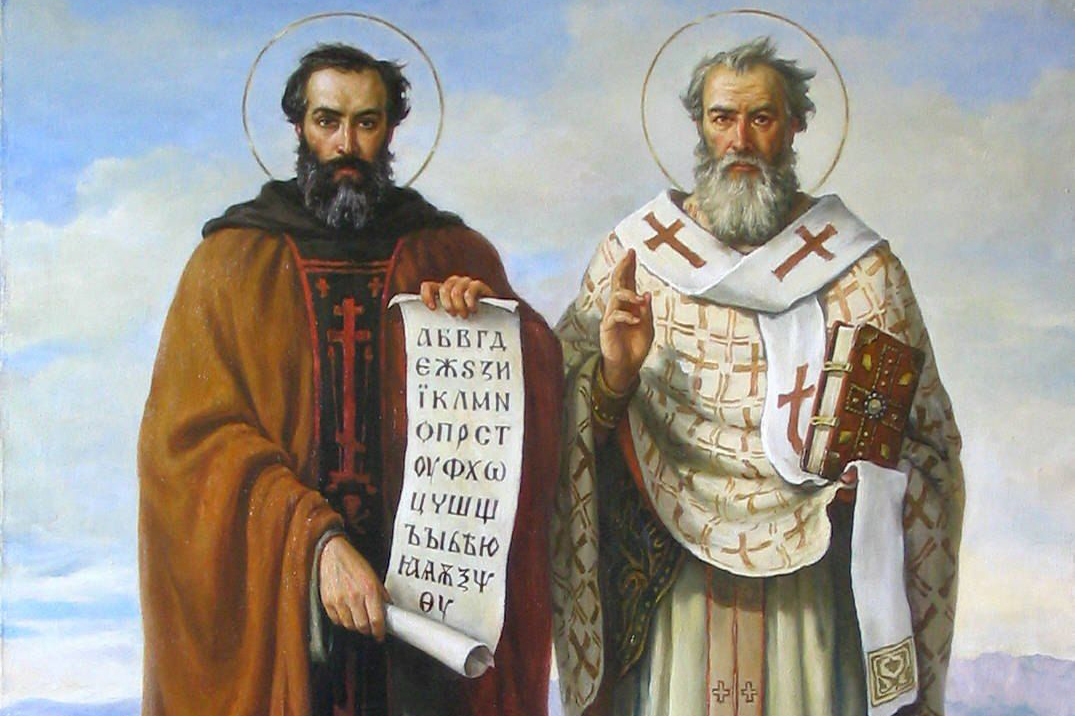

Трудно себе представить на каком языке мы сегодня говорили и писали, если бы в IX веке из Греции в Моравию (исторический регион Чехии) не отправились два ученых монаха братья КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ, чтобы растолковать людям христианское вероучение на их родном языке. Именно в это время они и создали свою знаменитую азбуку - кириллицу, с помощью которой переводили с греческого на славянский язык основные богослужебные книги.

В нашу страну письменность пришла в Х веке - после крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Писали наши предки гусиными, а в особо торжественных случаях — лебедиными перьями, которые было нужно брать из левого крыла птицы. Перо необходимо было чуть расщепить и заострить. В старину древние писцы такими перьями переписывали целые книги.

Писали и переписывали книги в основном при монастырях. Монах-переписчик терпеливо и осторожно линовал пергамент, а потом тщательно, выводя букву за буквой, начинал писать. Буквы у них получались ровные, прямые, четкие - это называлось «писать уставом». Для написания заглавия произведения использовали, наоборот - замысловатые, затейливые, кудрявые, похожие на кружевной узор буквы. Это специальное декоративное письмо называли ВЯЗЬЮ.

Писали и переписывали книги в основном при монастырях. Монах-переписчик терпеливо и осторожно линовал пергамент, а потом тщательно, выводя букву за буквой, начинал писать. Буквы у них получались ровные, прямые, четкие - это называлось «писать уставом». Для написания заглавия произведения использовали, наоборот - замысловатые, затейливые, кудрявые, похожие на кружевной узор буквы. Это специальное декоративное письмо называли ВЯЗЬЮ.

Да еще этим же пером рисовались ЗАСТАВКИ (перед началом текста), МИНИАТЮРЫ (иллюстрации в рукописных книгах), полевые украшения, орнаментальные рамки, а также разрисовывались заглавные буквы – БУКВИЦЫ. Начертание буквиц славянского алфавита дают нам возможность увидеть мир глазами наших предков.

Древнерусский книжник не просто украшал буквицу орнаментом, он прежде всего старался красиво передать мысль. Он не считал буквицу просто обозначением звука, для него очень много значило само начертание, которое таило в себе чертеж мира. Здесь можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетения корней, реки, контуры двух двойников - солнца и сердца. Эти буквицы поют, щебечут, издают звериный рык, летают, скачут, говорят человеческим голосом. Каждая буквица индивидуальна и неповторима, как неповторим каждый лист на дереве жизни.

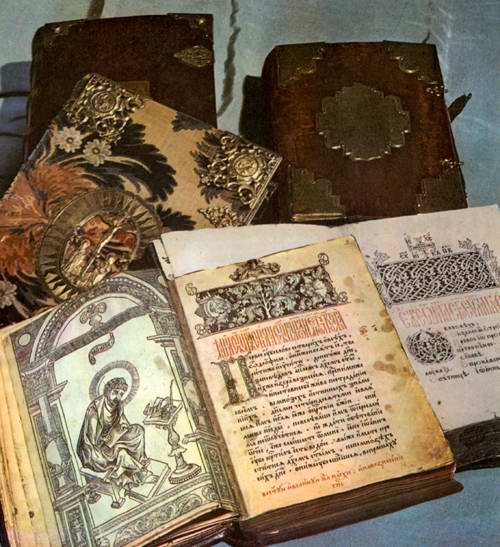

Когда все листы книги уже были переписаны и украшены, их соединяли и помещали в ПЕРЕПЛЕТ, который защищал и украшал книгу. Его основой служили хорошо высушенные и обработанные доски. Доски обтягивали кожей и прикрепляли металлические уголки, которые защищали кожу и одновременно служили украшением книги. Переплеты, созданные по особым заказам, часто украшались жемчугом и драгоценными камнями. Края переплета соединялись металлическими застежками. Таким образом, книга напоминала сундучок или шкатулку.

В основном древнерусские книги были религиозного содержания, но монахи-переписчики переписывали не только богослужебные книги, они вели летописи, записывая хронику исторических событий год за годом («из лето в лето»).

Замечательный летописный свод «Повесть временных лет» был создан монахом-летописцем НЕСТОРОМ, который изучил, переработал труды своих предшественников-летописцев и отобразил на листах пергамента картину жизни и развития народа земли русской.

Благодаря монаху Киево-Печорского монастыря Никону, по преданию основавшему в Тмутаракани монастырь, в летопись Руси были внесены сведения из истории Тмутаракани.

А только представляете: всего через два века после распространения письменности на Руси было создано первое крупное произведение древнерусской художественной литературы - «Слово о полку Игореве».

Конечно, книги тогда стоили очень дорого. Человек, имевший несколько книг, считался богатым. И не потому, что обложки книг богато украшались серебром, золотом и драгоценными камнями, а потому, что в них был вложен труд писца и многовековая человеческая мудрость.

Более 700 лет славянский язык и письменность просуществовали в неизменном виде. И лишь при Петре I были внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 букв и вовсе были исключены из алфавита. Новый алфавит стал беднее по содержанию, но проще и более приспособлен к печатанию различных гражданских деловых бумаг. Он так и получил название «гражданский».

В 1918 г была проведена новая реформа русского языка - алфавит упростили: в нем оставили лишь 33 буквы (изначально было 43 буквы), которыми русские люди пользуются и по сей день. В результате этого мы несколько утратили богатство красок славянской письменности, подаренной нам солунскими братьями святыми Кириллом и Мефодием — просветителями славян. Но до сих пор русский язык считается одним из красивейших в мире и вызывает восхищение у большинства великих людей.

Инесса Попова, главный библиограф.

Количество просмотров: 12038

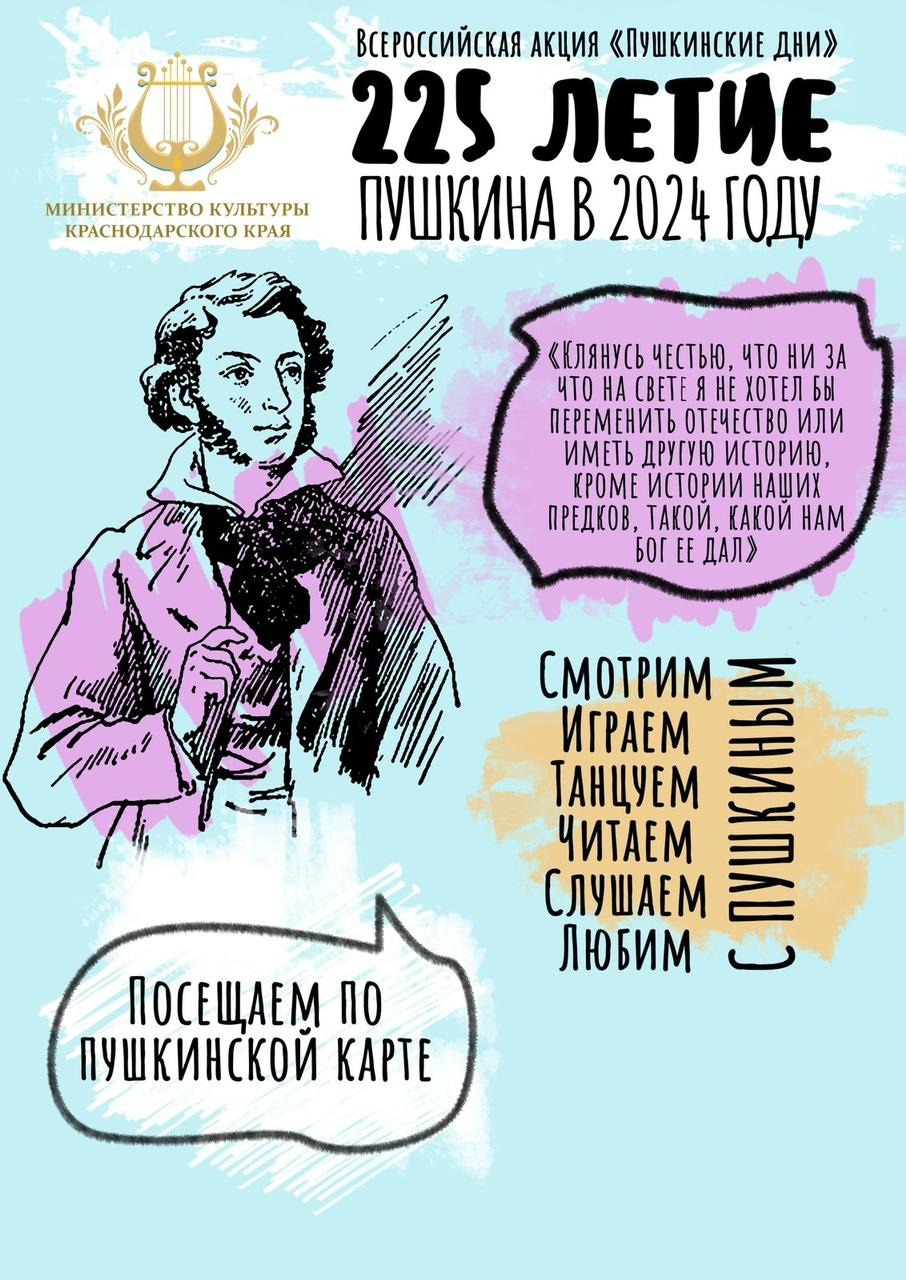

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной