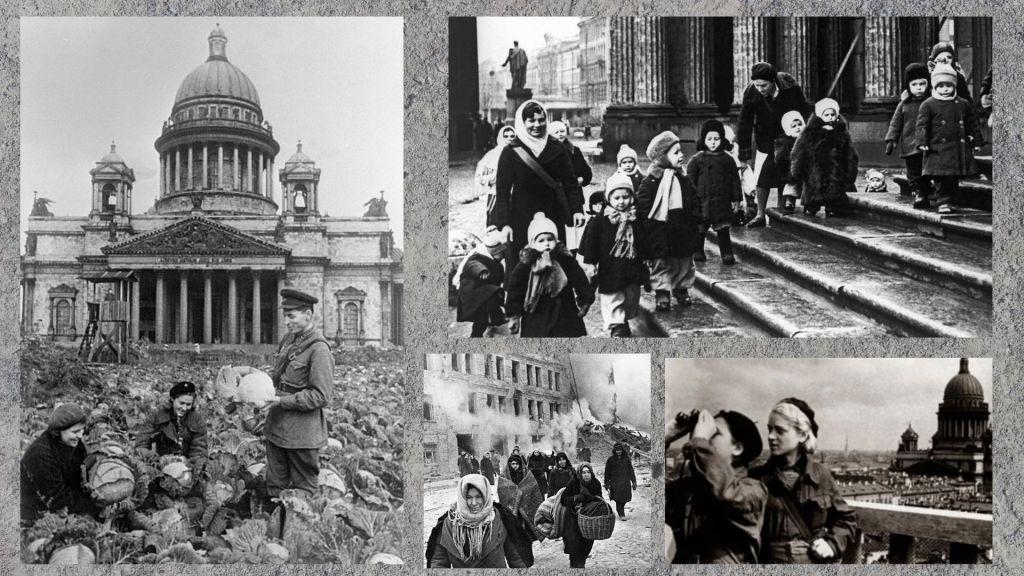

Был город-фронт, была блокада...

Дни войны… Для ленинградцев они были ещё и днями блокады, днями обстрела, днями бомбёжек, ежедневной борьбы за жизнь. Словосочетание «был город-фронт» означало также и то, что бойцами передовой линии обороны были не только собственно фронтовики, но и все жители Ленинграда, проявлявшие ежедневное мужество и героизм.

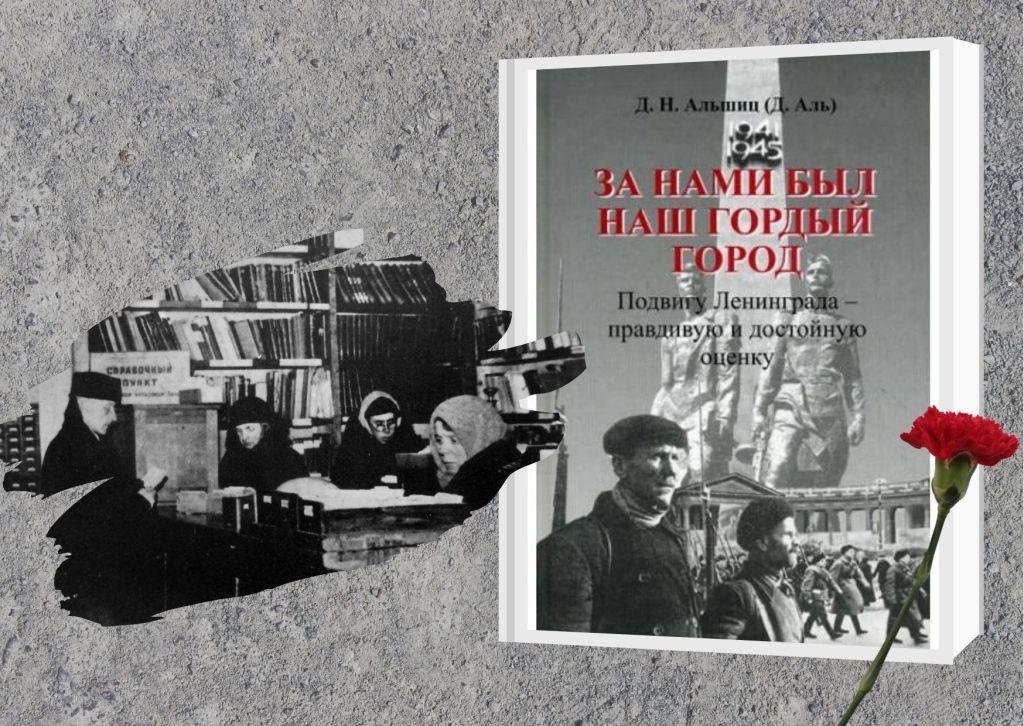

Всю зиму в Ленинграде работала Публичная библиотека. В библиотеке на абонементе было всего два фонаря «летучая мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек.

Всю зиму в Ленинграде работала Публичная библиотека. В библиотеке на абонементе было всего два фонаря «летучая мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек.

В книге «За нами был наш гордый город. Подвигу Ленинграда – правдивую и достойную оценку» её автор, заслуженный деятель науки РФ Даниил Альшиц, фронтовик, приводит такой наиболее поразивший его факт:

«Фашистская авиация сбросила на Публичную библиотеку более 200 зажигательных бомб. Для того, чтобы воспламенить здание библиотеки и поджечь (хотя бы только поджечь!) хранившиеся в ней книги, достаточно было дать «сработать» одной, двум, трем «зажигалкам». Книги горят медленно и долго. Погасить огонь горящей книжной массы можно только ценой длительного многодневного заливания ее водой, то есть ценой гибели книг, не успевших сгореть от воды и пара.

Ни одна из 200 упавших на Публичную библиотеку зажигательных бомб не сумела вызвать пожар. Все они были погашены и обезврежены сотрудницами библиотеки и их детьми-подростками, дежурившими на чердаках и на крыше. Более двадцати миллионов книг было спасено их героической работой для русской и мировой культуры». [2; с.14]

Сродни этому другой факт.

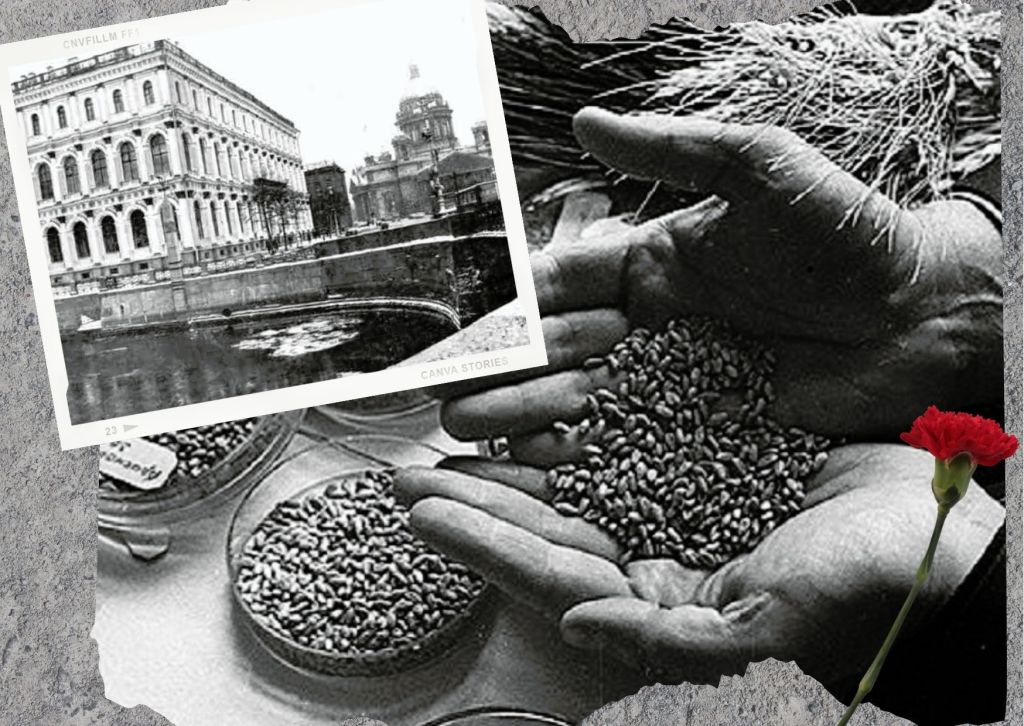

В Институте растениеводства на Исаакиевской площади хранилась ценнейшая коллекция – зерна пшеницы, ржи, и других хлебных злаков, собранных русским ученым Николаем Вавиловым. Сотрудники института, как и все ленинградцы страдали от голода, но ни одна горсть зерна не была съедена. Александр Щукин, учёный, скончался от дистрофии в своём рабочем кабинете, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта. Заведующий отделом крупяных культур Дмитрий Иванов скончался от голода 9 января 1942 года в своем рабочем кабинете, где хранились десятки килограммов риса, кукурузы, гречихи, сорго, проса.

В Институте растениеводства на Исаакиевской площади хранилась ценнейшая коллекция – зерна пшеницы, ржи, и других хлебных злаков, собранных русским ученым Николаем Вавиловым. Сотрудники института, как и все ленинградцы страдали от голода, но ни одна горсть зерна не была съедена. Александр Щукин, учёный, скончался от дистрофии в своём рабочем кабинете, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта. Заведующий отделом крупяных культур Дмитрий Иванов скончался от голода 9 января 1942 года в своем рабочем кабинете, где хранились десятки килограммов риса, кукурузы, гречихи, сорго, проса.

До сих пор доподлинно неизвестно, сколько человек несли вахту в институте. Но все они получали по 125 граммов хлеба, как и все. Шатаясь от слабости, эти люди охраняли свои сокровища от воров и от полчищ голодных крыс. Часть коллекции всё же была утрачена. Но ядро сохранилось. Сегодня в коллекции ВИРа более 320 тыс. образцов, институт входит в число 4-х крупнейших в мире генетических банков.

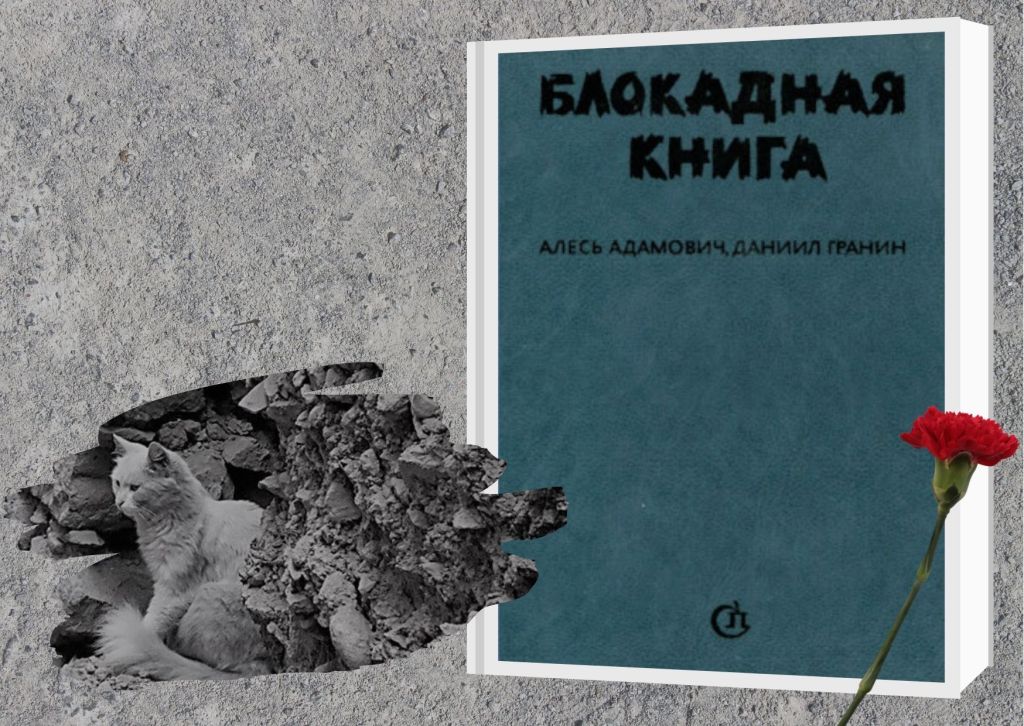

Близка судьба осаждённого Ленинграда, героизм его жителей, писателю Даниилу Гранину. Он прожил всю жизнь в Ленинграде – Санкт-Петербурге, являлся почётным гражданином своего родного города и в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем написал «Блокадную книгу». Эта суровая книга написана по дневникам и рассказам ленинградцев-блокадников.

Близка судьба осаждённого Ленинграда, героизм его жителей, писателю Даниилу Гранину. Он прожил всю жизнь в Ленинграде – Санкт-Петербурге, являлся почётным гражданином своего родного города и в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем написал «Блокадную книгу». Эта суровая книга написана по дневникам и рассказам ленинградцев-блокадников.

Даниил Гранин и Алесь Адамович говорят в «Блокадной книге» не только о людях: «Судьба животных блокадного Ленинграда – это тоже часть трагедии города. Человеческая трагедия… Многие, очень многие помнят блокадный Ленинград через вот это состояние: особенно неуютно, жутко человеку и он ближе к гибели, исчезновению от того, что исчезли собаки, даже птицы… Не только спасали животных, но и спасались сами через животных, детям их детство возвращали. Ведь Ленинград-то был после сорок второго года лишён какой-либо живности. Ни кошек не было, ни собак, ни птиц – ничего. Сохранился только один уголок в городе, не чудом сохранился, а любовью нескольких человек». [3;с.139-140]

Этим уголком был Ленинградский зоосад. Около двух десятков человек, спасавших животных во время войны, многие из которых жили прямо в зоосаду, чтобы быть поближе к своим питомцам, совершили настоящий подвиг. Шестнадцать сотрудников зоосада были награждены медалью «За оборону Ленинграда». В память об этом было решено не переименовывать зоопарк, а оставить его старое название – Ленинградский.

В зоосаде работал театр зверей. «Кротон». Дрессировщики И.К.Раевский и Т.С.Рукавишникова с медвежатами, собачками, обезьяной, лисицей, козликом радовали своими выступлениями раненых бойцов и ребятишек детских домов. Так об этом вспоминал сын дрессировщиков Костя Раевский: «На импровизированной сцене появлялась свинка и раскатывала носом дорожку - афишу с надписью «Зоосад». Представление начинала выходящая «на поклон» собака Монча – лайка, ездовая, охотничья и вместе с тем сторожевая собака…Шпиц Мишка катал коляску с кроликом, такса Милочка и дворняжка Тузик вальсировали. Медвежонок плясал вприсядку. Животные прыгали через барьеры, качались на качелях, разыгрывали сценки из сказок и басен».

Дрессировщики работали для блокадных детей, чтобы отвлечь их от постоянного чувства голода, ради улыбок на истощённых лицах маленьких зрителей. Каждому хотелось погладить и рассмотреть их поближе, ведь многие ребятишки никогда не видели животных.

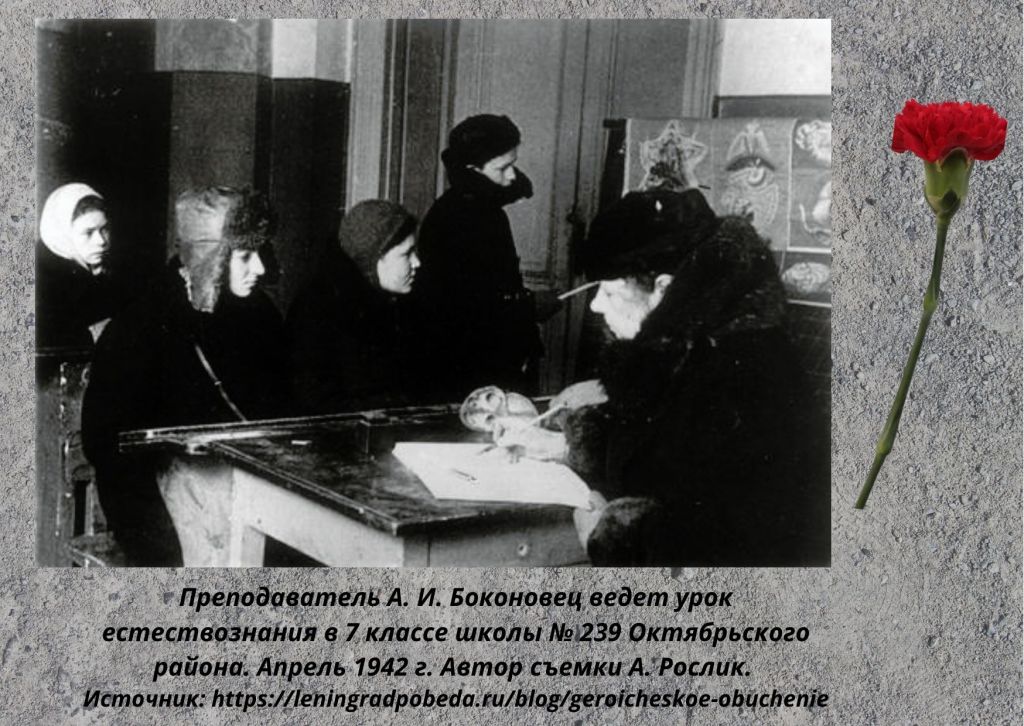

Подвиг Ленинграда – это ежедневное напряжение за гранью человеческих сил, победа над невиданным могуществом и звериной жестокостью врага. Когда невозможно было стоять на ногах, под бесконечную канонаду бомбардировок, несмотря на листовки немецкой пропаганды, говорящие о том, что Ленинград – город мёртвых, который сравняли с землей, учителя продолжали учить, а дети учится.

Из дневника учительницы 239-й Ксении Ползиковой-Рубец:

«27 октября. Сегодня первый раз вела занятия в 239-й школе… Я обращаюсь ко всем собравшимся в большом зале:

- Товарищи, мы начинаем занятия в необыкновенной обстановке: страна наша ведет тяжелую, упорную войну с сильным врагом; город наш окружен со всех сторон огромным числом фашистских дивизий; он стал фронтом.

В такой обстановке не приходилось учиться ни одному поколению русских школьников. Пройдут года, вы станете взрослыми, у вас будут дети, внуки… они вас непременно спросят: «Что вы делали в дни Великой Отечественной войны?» И вы с гордостью скажете: «Мы учились в Ленинграде». [5; с. 25]

Дети и блокада

Символом надежды на лучшее, на скорую встречу с родными и близкими стала «блокадная ласточка». Когда фашисты весной 1942 года объявили, что в осажденный город и птица не пролетит, многие ленинградцы стали носить на груди жестяную ласточку с письмом в клюве. Жетон назывался «Жду письма» и символизировал ожидание весточки от близкого человека, бившегося на фронтах или уехавшего в эвакуацию, веру в то, что он жив.

Символом надежды на лучшее, на скорую встречу с родными и близкими стала «блокадная ласточка». Когда фашисты весной 1942 года объявили, что в осажденный город и птица не пролетит, многие ленинградцы стали носить на груди жестяную ласточку с письмом в клюве. Жетон назывался «Жду письма» и символизировал ожидание весточки от близкого человека, бившегося на фронтах или уехавшего в эвакуацию, веру в то, что он жив.

Известен такой случай: осенью 41-го в целях маскировки на шпиль Адмиралтейства надели чехол. К лету 43-го в его парусине зияли дырки, прорванные осколками бомб и снарядов. В это время блокада уже была прорвана, но еще не снята, фашисты по-прежнему стояли у стен города и продолжали обстреливать и бомбить его. Для починки чехла на шпиль Адмиралтейства поднялись музыканты и альпинисты — Ольга Фирсова и Михаил Шестаков. Когда трудная и опасная работа была закончена, то под чехлом, чуть ниже шпиля под карнизом, оказались жилые гнёзда ласточек. Верхолазы снова принялись за дело: распороли чехол снизу и затем зашили его выше гнезд. Обессилевшие люди потратили дополнительно несколько часов, чтобы спасти птенцов от голодной смерти – ради жизни птиц, которые стали символом жизни блокадного города.

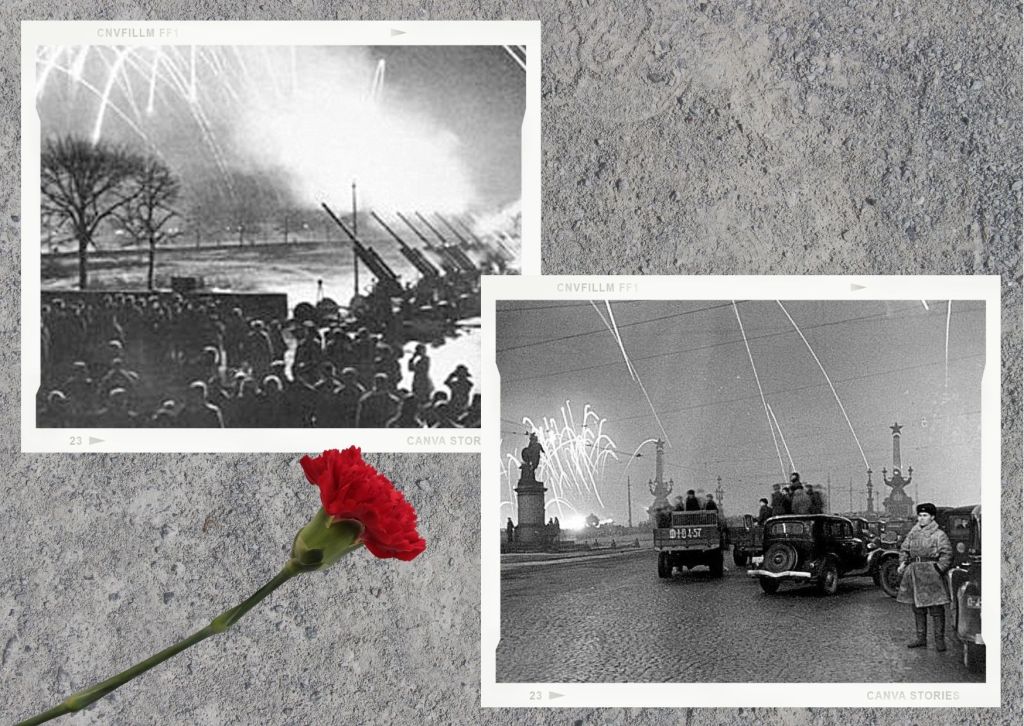

Вечером 27 января 1944 года после трёх лет непроницаемого мрака, нарушавшегося лишь вспышками зенитных разрывов в небе да отблесками пожарищ на земле; после почти девятисот дней непроглядной темени, когда даже тонюсенькая щёлочка в плохо зашторенном окошке считалась преступлением, на берегах Невы в честь полного освобождения Ленинграда прогремел торжественный артиллерийский салют.

За залпом залп гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо

Их радость слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль

Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют с тобой

Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе - Салют!

Сегодня ленинградцы плачут…

(Юрий Воронов)

Те, кто прошли блокаду, были обычными людьми. Но они совершили невозможное: пережили голод, ледяной ад и адский огонь. И остались людьми. В Темрюкском городском поселении проживают две блокадницы: Евгения Андреевна Антипова и Розалия Васильевна Семикова. Они пережили блокаду еще детьми, но воспоминания о тех страшных годах пронесли сквозь десятилетия.

Розалия Васильевна Семикова

«Чем объяснить феномен героической обороны Ленинграда? – задается вопросом Даниил Альшиц. – Для нас, участников обороны города, существует очень простое и ясное объяснение этого феномена: просто не могло быть иначе! Не могло такого быть, чтобы фашисты вошли в наш город – это же само собой разумелось… Каждый ленинградец привык ощущать себя частицей своего великого города – его брони и гранита, его огня и стали, его исторического и духовного величия».

Элина Соколова, заведующая отделом обслуживания

Были использованы материалы из фондов Межпоселенческой библиотеки:

- Сульдин, А. В. Блокада Ленинграда. Полная хроника - 875 дней и ночей / А. В. Сульдин. - Москва : АСТ, 2016. - 192 с. - (Хроники России).

- Альшиц Д. Н. (Д. Аль). За нами был наш гордый город. Подвигу Ленинграда - правдивую и достойную оценку / Д. Н. Альшиц. - Санкт-Петербург : Наука, 2010. - 404 с.

- Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. А. Гранин. - Москва : Сов. писатель, 1983. - 432 с. : ил.

- Ленинградские мадонны / автор-состовитель Е. А. Тончу. - Москва : ТОНЧУ, 2010. - 448 с. : ил.

- Мельниченко, М. "Зимняки" : Дневники учителей и учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда / М. Мельниченко, А. Сенюхин // Родина. - 2019. - №1. - С. 24-30. - Легенды Родины. 75 лет прорыва блокады.

Интернет-источники:

- http://nlr.ru/history/vov/hist/p2.html https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2405&page=3

- http://blokade.net/memorial/17

- https://rg.ru/2019/01/27/rodina-blokada-semena.html

Количество просмотров: 12522

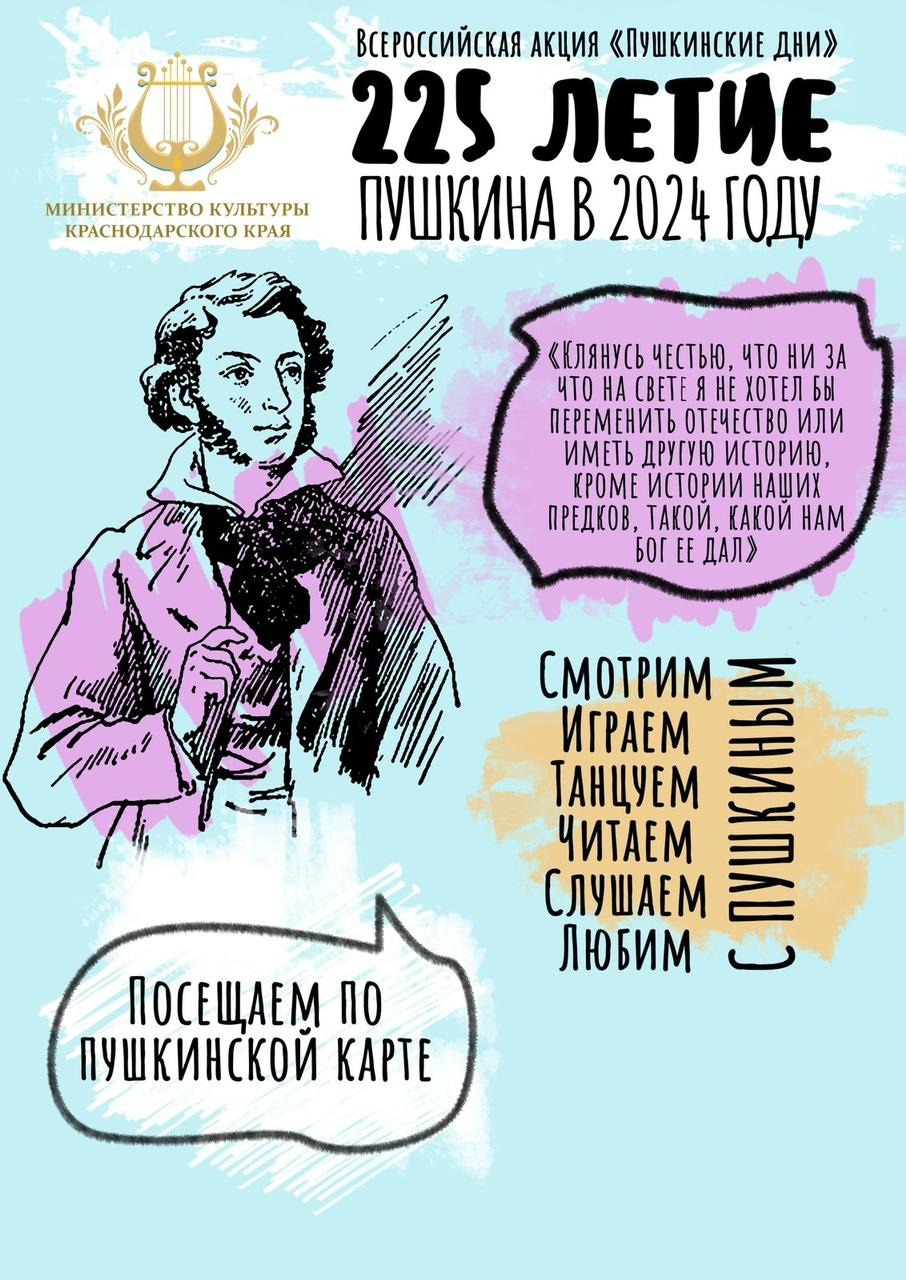

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной