«Чтоб силу верой обрести…»

Спустя сорок дней после Рождества празднуется в наших храмах праздник Сретения. Он посвящен событию, о котором рассказывает Евангелие от Луки: когда младенцу Иисусу исполнилось сорок дней, «по закону Моисееву принесли Его в Иерусалим, чтобы представить представить пред Господа». «Тогда был в Иерусалиме человек, – продолжает Евангелие, – именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый… И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Итсуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицеем всех народов, свет и просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля (теперь эти слова Симеона поются в церкви в конце каждой вечерни)”». Произошла в этот день в храме и другая встреча младенца Иисуса – с пророчицей Анной, которая, как повествует Евангелие, «подошедши славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме».

Сретение Господне

(новгородская икона конца XV века)

Сретение имеет также символическое значение языческого праздника покаяния и очищения от всякой скверны. Его народные названия – «сретенье», «сретенские морозы», «сретенская оттепель», «громницы». С давних времен этот день считался первой встречей весны. Христианство подобно весне, которая пришла после долгой зимы. По старинному народному обычаю в России в этот день выпекали из сдобного теста жаворонков, голубков ласточек – предвестников весны. На склоне дня деревенская детвора собиралась где-нибудь на пригорке, за околицей, и начинала кликать солнышко, чтобы оно выглянуло «из-за гор-горы».

Христианский двунадесятый праздник Сретения совпал с языческим праздником громницы. И хотя высокое духовное значение Сретения, безусловно, вытеснило языческие обряды громницы, черты исконной народности бытовали в празднике и в XIX, и даже в начале XX века. Мы помним, что языческий культ огня был наиболее живуч. Но большие костры на околице села довольно скоро отошли в прошлое, и почитание огня на Сретение проявилось в изготовлении и чествовании свечи. В деревнях несколько дворов – восемь, десять – объединялись и топили воск. Воск этот должен был быть не покупным, а из собственных ульев, так как считалось: трудовая свечка больше Богу угодна. Из воска сучили и крутили одну большую толстую общую свечу и по большой свече для каждого участника складчины. Огромную свечу ставили перед общей же иконой – и та и другая находились в хате у того, чья очередь была хранить их до обетного праздничного дня. Свечи приготовлялись не только к Сретению, но и к другим праздничным дням. Праздничные церемонии совершались обычно ночью или поздним вечером. Накануне приглашался священник. Он служил для всей деревни молебен перед общей иконой. Затем хозяин дома, где находились икона и свеча, в сопровождении селян выходил на улицу: зажигались большая свеча и другие свечи, процессия, исполняя величания, шла по хатам. В каждой икону ставили посередине жилища, перед ней – обетную свечу, но не на подсвечник, а в чашу, наполненную овсом. Присутствующие пели молитвы, потом икону со свечою переносили в красный угол, и хозяева потчевали гостей чем Бог послал. Громничная, или сретенская, свеча отличалась от других обетных свечей тем, что ей приписывали наибольшую чудодейственную силу: дом, где она хранится, будет убережен от беды, молнии и пожара. Общественная сретенская свеча обычно «наращивалась» на следующий год, иногда и несколько лет подряд. Когда она достигала пуда (16 килограммов), ее сдавали в церковь. Если селянину требовалось отслужить молебен на дому, он просил священника дать ему эту свечу. За очередностью таких просьб в деревне очень следили. Обязательным был пост для той семьи, куда священник должен был принести общую свечу. Если же ее в праздник зажигали в церкви, перед ней обязательно служились молебны и акафисты с водосвятием. Личные сретенские свечи русские крестьяне обычно брали на поля при начале жатвы, сева. Считалось, что обетная свеча охраняет межи, предотвращает в хлебе заломы, истребляет кукол в нивах. Громницу давали в руки покойнику в минуту кончины и зажигали ее – считалось, что пламя спасет этого человека на пути загробных мытарств и во время хождений по мукам.

В книгу «Молитвы русских поэтов» (2016) из фонда Межпоселенческой библиотеки вошли произведения 130 русских поэтов XVII – первой половины XX века – от Симеона Полоцкого до Бориса Пастернака. В основном это переложения принятых в Русской православной церкви молитвословий, оригинальные молитвы и стихотворения о молитве и связанных с нею переживаниях.

ЖАВОРОНОК

На солнце темный лес зардел,

В долине пар белеет тонкий,

И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий.

Он голосисто с вышины

Поет, на солнышке сверкая:

Весна пришла к нам молодая,

Я здесь пою приход весны;

Здесь так легко мне, так радушно,

Так беспредельно, так воздушно;

Весь Божий мир здесь вижу я.

И славит Бога песнь моя!

Василий Жуковский, 1849

Живой орган. Хор Сретенского монастыря часто сравнивают по звучанию с этим величественным инструментом. Что бы ни исполнял коллектив: церковные песнопения, русские народные песни или гимн России.

При Московском Сретенском монастыре Хор существует уже 625 лет, с тех пор, как бы основан монастырь в 1397 году. Один из древнейших монастырей столицы построен на месте сретения (встречи) чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. Этот образ по преданию избавил Москву от Тамерлана. С тех пор зазвучали в обители песнопения – день и ночь монахи молились о мире на Руси.

Хор Сретенского монастыря – это удивительный мостик, где прошлое встречается с будущим, где явственно ощущается связь времен.

Наталья Шерстнева, библиотекарь отдела обслуживания

Количество просмотров: 12011

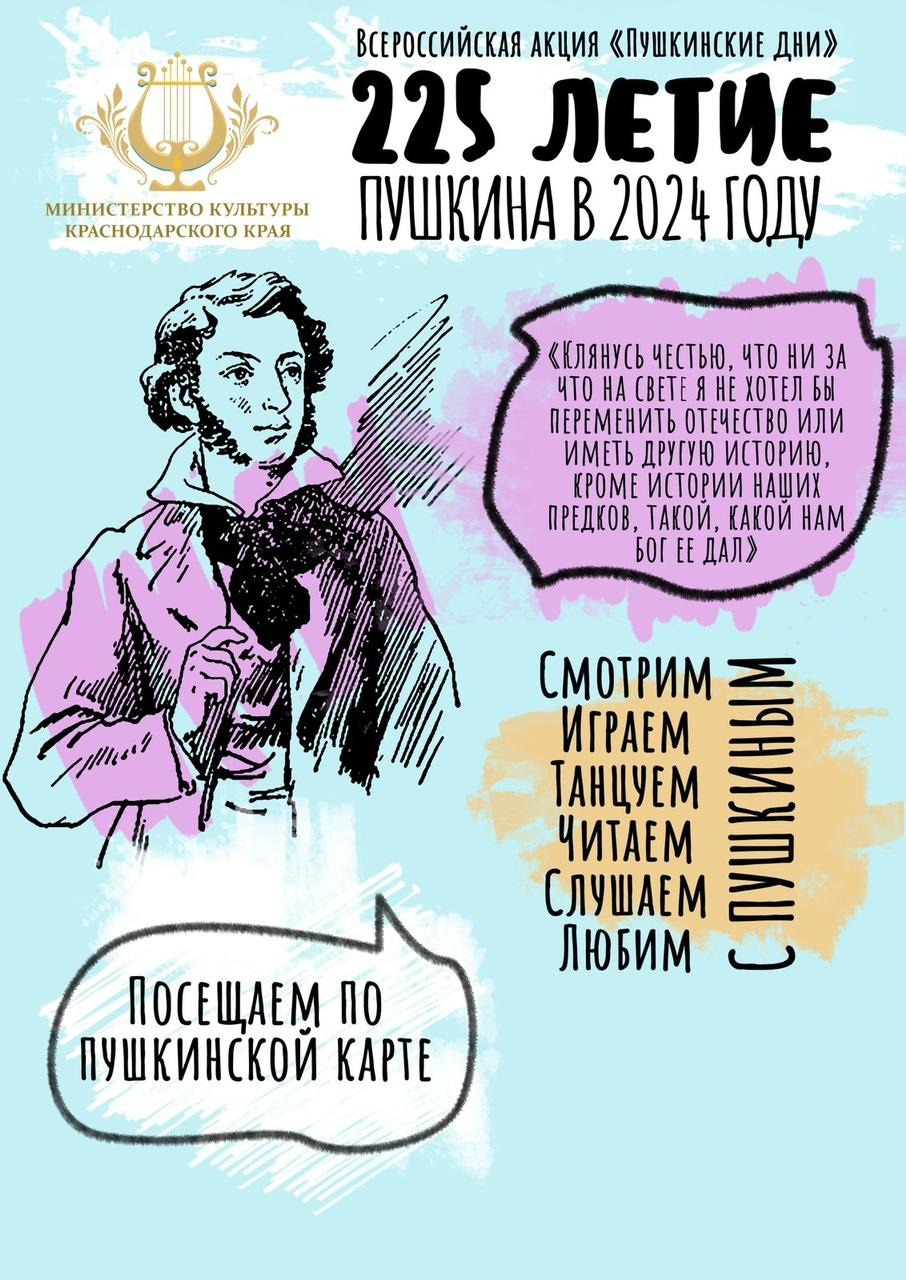

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной