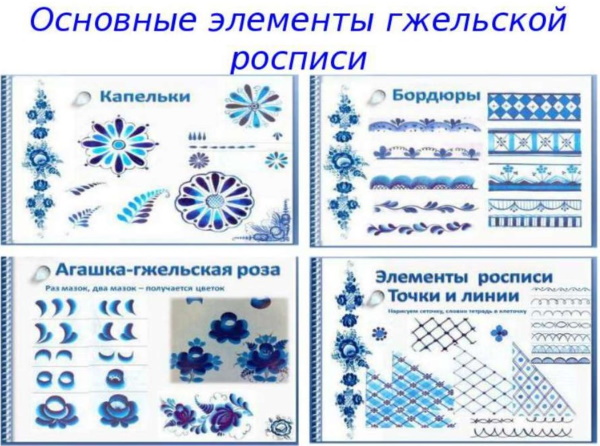

Изящество русской гжели! *в рамках проекта «Тропами ПРЕКРАСНОГО»

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски.

Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы,

Животные и птицы невиданной красы.

Деревня в Подмосковье прославилась теперь:

Известно всем в народе ее названье – Гжель.

Гордятся в Гжели жители небесной синевой,

Не встретите на свете вы красоты такой!

Голубизну небесную, что сердцу так мила,

Кисть мастера на чашку легко перенесла.

У каждого художника есть свой узор любимый,

И в каждом отражается сторонушка родимая.

Ее трава шелковая, ее цветы весенние –

И мастерство волшебное достойны восхищения"

Происхождение слова «ГЖЕЛЬ»?

Первая версия связана с глаголом «жечь» — обжигать глину. По другой версии название к территории пришло от реки Гжель, протекающей в этих краях. Само сочетание звуков «гжель» часто встречается в западных районах России и на Украине. В верхнем Приднепровье, например, есть река Агжелка, она же Гжелка или Гжелька. В документах XIX века часто можно встретить наименование Гжели как «Агжель». Гжельский регион расположен в 60 км от Москвы и состоит из 27 сёл и деревень, составляющих так называемый «Гжельский куст». Крупнейшие из них: Речицы, Новохаритоново, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево, Кузяево.

Первая версия связана с глаголом «жечь» — обжигать глину. По другой версии название к территории пришло от реки Гжель, протекающей в этих краях. Само сочетание звуков «гжель» часто встречается в западных районах России и на Украине. В верхнем Приднепровье, например, есть река Агжелка, она же Гжелка или Гжелька. В документах XIX века часто можно встретить наименование Гжели как «Агжель». Гжельский регион расположен в 60 км от Москвы и состоит из 27 сёл и деревень, составляющих так называемый «Гжельский куст». Крупнейшие из них: Речицы, Новохаритоново, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево, Кузяево.

Первое официальное упоминание о Гжели как центре керамического производство встречается в Духовной грамоте Великого князя Ивана Калиты 1339 года. По этому документу село Гжель передавалось во владение старшего сына Ивана Калиты Семёна. Позже эта местность принадлежала Дмитрию Донскому, Василию II и его потомкам. Есть более поздние упоминания Гжели в завещании Ивана Грозного 1572-1578 годов.

Гжельский регион стал керамическим благодаря большим залежам всевозможных глин. В Соборе Покрова Пресвятой Богородицы (Соборе Василия Блаженного), например, среди экспонатов можно встретить гжельский глиняный «голосник», датированный ок. 1550 г.

«Голосники» (глиняные сосуды) использовались в кладке при возведении верхних частей стен в церквях для улучшения акустики. Тогда их устанавливали горловинами вовнутрь. А иногда и просто для облегчения самой кладки. В таком случае горловина смотрела вовне.

Немного истории…

Доподлинно известно, что ценность гжельской глины была известна уже в середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам». Для аптекарского приказа тогда из Гжель привезли в Москву 15 возов глины и «повелено держать ту глину для аптекарского дела: и впредь тое глину из Гжельской волости указал государь иметь и возить тое же волости крестьянам, как о же глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1770 году всю Гжельскую волость приписали к Аптекарскому указу.

Доподлинно известно, что ценность гжельской глины была известна уже в середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам». Для аптекарского приказа тогда из Гжель привезли в Москву 15 возов глины и «повелено держать ту глину для аптекарского дела: и впредь тое глину из Гжельской волости указал государь иметь и возить тое же волости крестьянам, как о же глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1770 году всю Гжельскую волость приписали к Аптекарскому указу.

Интересно, что и первый русский фарфор Дмитрий Иванович Виноградов сделал в Санкт-Петербурге именно из Гжельских глин.* ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ВИНОГРАДОВ, СОЗДАТЕЛЬ РУССКОГО ФАРФОРА

«…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская… , которой нигде не видал я белизною превосходнее.…» М.В. Ломоносов.

Гончарное дело стало основным занятием гжельцев уже в XVIII веке. В начале столетия гжельцы изготавливали кирпичи, изразцы, посуду и детские игрушки, снабжая всем этим Москву.

В середине XVIII века к Гжели пришла слава как к месту, где производится майолика с многоцветной росписью по белому фону. В росписи использовали пять цветов: желтый, зеленый, синий, белый и лилово-коричневый. Изображали художники города и дома за высокими заборами, зверей и птиц, цветы. Словом, всё, что видели вокруг себя или путешествуя на торг в Москву. Говорят, что часто встречающийся сюжет домов за воротами — это впечатление от увиденных в Москве высоких заборов. «Игрушечное» прошлое отразилось в любви гжельских гончаров к украшению изделий лепными фигурками людей и животных.

Развитие гжели…

В начале XIX века на смену майолике пришёл полуфаянс. Около деревни Минино нашли светло-серую глину, которая и стала основой для массы. Гжельцы легко отказались от производства майолики, которая сейчас вызывает у нас такие теплые чувства, посчитав её устаревшей и стремясь идти в ногу с технологиями и веяниями моды.

В начале XIX века на смену майолике пришёл полуфаянс. Около деревни Минино нашли светло-серую глину, которая и стала основой для массы. Гжельцы легко отказались от производства майолики, которая сейчас вызывает у нас такие теплые чувства, посчитав её устаревшей и стремясь идти в ногу с технологиями и веяниями моды.

Белый черепок и более тонкие стенки давали бросали декораторам новые вызовы. Теперь художники не хотели «прятать» за росписью гладкие белые стенки. Так в поисках идеального декора и родились уникальные цветочные и геометрические орнаменты иногда зеленые и коричневые, но чаще синие.

В конце 20-х годов XIX века рецепт тонкого фаянса появился у Афанасия Киселёва из села Речицы. А в 1810-м году в Гжели появился первый фарфоровый завод. Основал его уроженец деревни Володино Павел Куликов, высмотревший технологию во время своей работы на фарфорового заводе Отто в селе Перово. В те годы за технологией фарфора в Гжели шла настоящая охота. Куликов, стараясь сохранить тайну, на своём заводе всё делал сам, имея только одного рабочего, которому доверял. Но к нему всё же пробрались «два кузяевских смельчака» Храпунов и Гусятников, зарисовали устройство горна для обжига, прихватили компоненты фарфоровой массы и вскоре открыли своё собственное фарфоровое производство.

После этого новая технология была быстро освоена по всему гжельскому региону, один за другим открывались новые заводы. Мелкие предприниматели открывали живописные заведения прямо у себя дома. Расписывали белую посуду, там же обжигали и затем продавали. Стали активно использовать позолоту. Делали многокрасочную цветную роспись: гирлянды, букеты, корзины с цветами. Тогда же появилась новая для гжели мелкая пластика — куртуазные дами и кавалеры.

Наивысший расцвет производства фарфора в Гжели — 40-е годы XIX века. Крупные заводы были у Храпуновых, Сафронова, Бармина, Козлова, Дунашовых и, конечно, у Кузнецовых. Известная на весь мир династия фарфорозаводчиков родом именно из Гжельского региона. Тогда же большие предприятия отмечали свои изделия фирменными клеймами. Мелкие производители этого не делали, чтобы не платить налоги.

В середине XIX века производства стали приходить в упадок. Основная причина тому — почти полная вырубка лесов — основного топлива для обжига.

После Революции 1917 года все заводы в Гжельской регионе были национализированы. Бывшие предприятия братьев Дунашовых в Турыгине, Храпуновых-Новых в Кузяеве и другие крупные производства стали государственными и переключились на производство технического фарфора для электротехнической отрасли. А искусство гжельского промысла фактически было предано забвению.

В 1980-е годы в СССР была принята программа по увеличению выпуска товаров народного потребления. Гжельским заводам, выпускающим технических фарфор, было поручено освоить производство предметов домашнего обихода. Стали делать не только посуду, но и статуэтки, декоративные тарелки и многое другое.

После распада СССР многие предприятия лишились крупных заказов на технический фарфор, а спрос на художественный пусть и медленно, но рос. Не всем удалось пережить сложные времена, но сейчас в Гжели работают несколько крупных предприятий (самое большое из которых АО «Гжельский фарфоровый завод») и несколько десятков частных мастеров.

Дополнение:

- Официальный сайт Гжельского фарфорового завода –farfor-gzhel.ru

- Фильм «Народные Промыслы России: Синяя Птица Гжель»

- Фильм «Гжель: история и современность»

Статью подготовила: методист по юношеству, Дружина А.В.

Количество просмотров: 8520

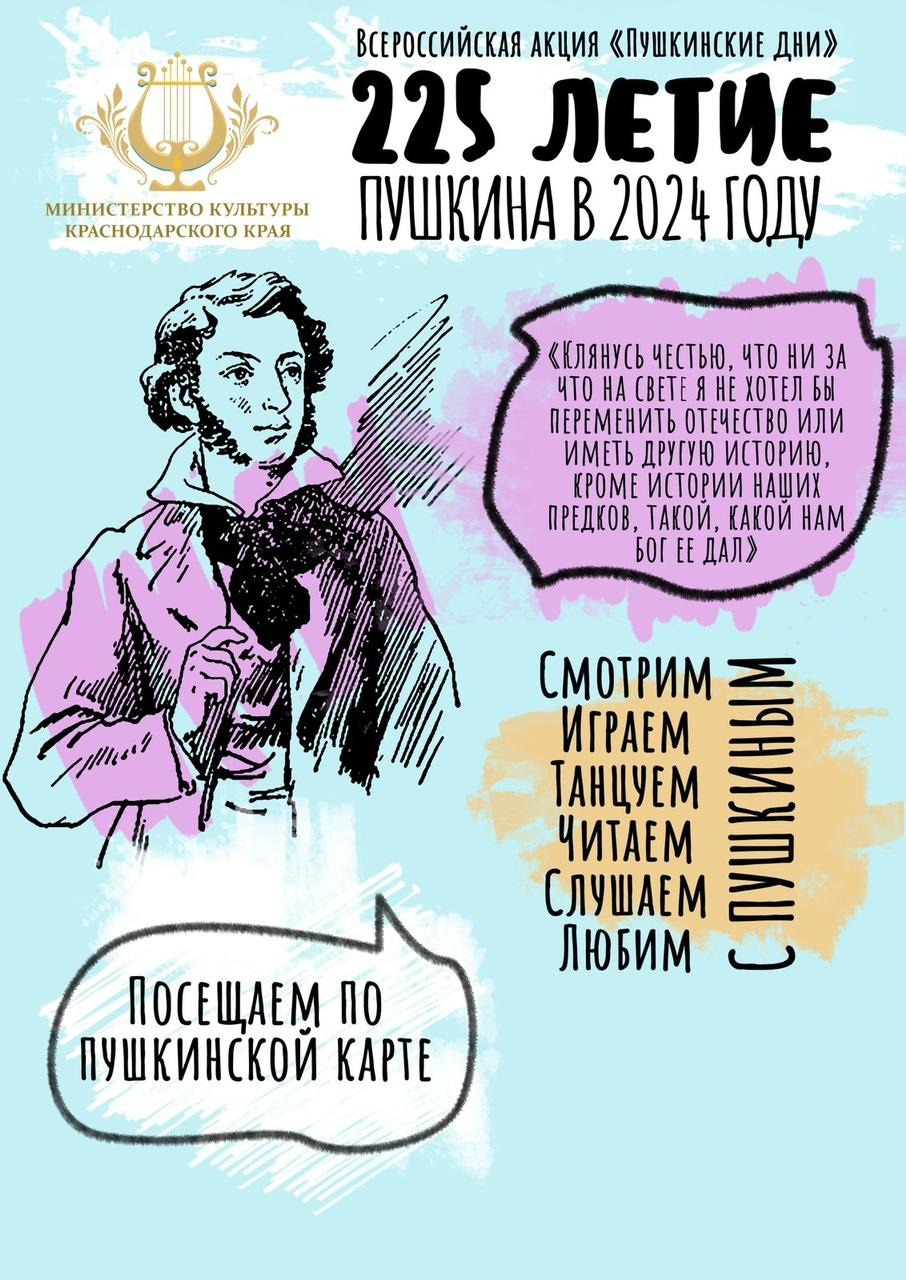

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной