Страницы прошлого листая… (По страницам газеты «Тамань»). Выпуск 18

Районная газета «Тамань» - одна из старейших общественно-политических газет Темрюкского района - в 2020 году отметила своё 90-летие. Первый номер газеты, которая тогда называлась «Красный таманец» вышел в Темрюке 5 октября 1930 года.

В Межпоселенческой библиотеке бережно хранятся подшивки данного периодического печатного издания, начиная с 1947 года. Шли годы, менялись названия («Красный таманец», «Советское Черноморье», «Таманец», с 1992 года - «Тамань»), но неизменным остается верность району и его жителям.

Уважаемая редакция газеты «Тамань», предлагаю Вашему вниманию статью о наших станичниках-участниках войны 1812 года, 200-летие которой отмечает в этом году российская общественность.

С уважением, Н. Бугай, доктор исторических наук, профессор.

Ученые почему-то мало обращают внимание на периферийный фактор в Отечественную войну 1812 г., а ведь он играл большую роль в защите Отечества. Именно здесь, в Куренях готовились казаки для своих будущих сражений. Они формировались как солдаты в казачьих войсках.

Это как раз и сподвигло автора, опираясь на документальный источник, обратить внимание на периферийный фактор в Отечественной войне 1812 года. Кто же представлял облик русских и других групп населения в войне 1812 года? В одном из юбилейных изданий, посвященных 1812 году, в связи с изучаемым вопросом читаем: «Сквозь дым пожаров, сквозь кровавый туман, поднимающийся с бесчисленных полей битв, они стремились разглядеть облик русского общества, определить долю участия в войне русских общественных групп, выяснить ту меру признательности, какой потомки обязаны каждой из них».

Один из таких обликов, по моему глубокому убеждению, составляли казаки, и нельзя не обращать внимание на эту сторону участия казачества (на примере куренных поселений Черноморского казачьего войска) в Отечественной войне 1812 года.

При этом проблема рассматривается не в обобщающем виде, а с учетом конкретного участия в войне, например, служилых казаков из низшего звена -куренных поселений, заимок, хуторов («футоров»), кордонов.

Как известно из источников, в зените своей славы Наполеон произнес фразу, ставшую потом весьма распространенной: «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу». Однако после поражения французских войск в России он стал отзываться о них с раздражением. Бои казаков с французами на Серпуховской дороге, в районе села Никольского (рядом с усадьбой «Знаменские Садки»), были особенно запоминающимися.

Разумеется, что это не анализ участия воинских соединений, формирование которых протекало, например, на Южном Урале (Башкирия и др.), или в Калмыкии, а главным образом в станицах и хуторах на территории Черноморского казачьего войска.

Конечно, в Отечественной войне 1812 г. приняли участие представители многих народов Российской империи и они во многом составляли национальный облик войны со стороны России.

В российской историографии известны сведения об активном участии в Отечественной войне 1812 г. казаков Черноморского казачьего войска. Однако и в этих исследованиях фактически не упоминается о напряженной работе в тот период, проводимой атаманами куреней, заимок, хуторов по мобилизации служилых казаков на фронт, для борьбы с французами.

Член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров в одном из своих интервью «Литературной газете» (2003 г.) фиксировал такой факт. В 1812 г., когда все общество поднялось на борьбу с наполеоновской агрессией, у разных слоев были свои интересы. Да, действительно, у Александра I и российской элиты были одни интересы, а у российских крестьян - другие.

Последние в этой борьбе надеялись заслужить себе право на свободу от помещика и на землю, но были интересы и у казачества - это проявление долга истинного служения Родине, Отечеству, царю. Конечно, во время самой войны другие проблемы отступали на второй план.

На Кавказе было неспокойно. Край пребывал накануне очередной, русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Затем, как известно, по Бухарестскому мирному договору 1812 г. соседняя Анапа вновь была передана туркам. Все это не могло не создавать напряженной обстановки в соседних куренных поселениях на Таманском полуострове. Роль Таманского полуострова в этой войне была значительной. Полуостров оставался местом транзитного пункта, концентрации сухопутных и морских сил Российской империи.

Не успели стихнуть эти события, как, начиная уже с 1811 г., неспокойное время на Тамани дополнилось новыми тревожными вестями. Наполеон Бонапарт приступил к практическому исполнению своих захватнических целей. России пришлось готовиться к очередной войне, теперь уже на западе.

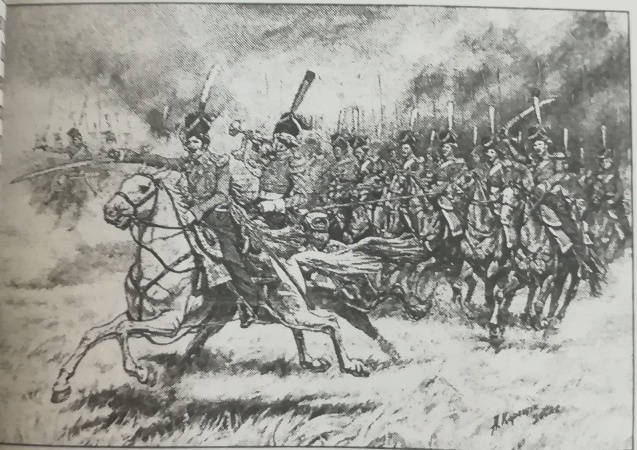

Война России с Наполеоном потребовала сосредоточения громадных людских и финансовых ресурсов. Это вызвало необходимость создания единого казачьего соединения на юге России, включая и Черноморское казачье войско.

Начиная с мая 1811 г., сотнику А.Ф. Бурсаку (Черноморское казачье войско) было поручено приступить к формированию казачьих сотен. Эту работу предстояло завершить к середине ноября 1811 г., что и было сделано.

23 июня 1812 г. французская армия во главе с императором Наполеоном Бонапартом без объявления войны вторглась в пределы России.

Еще раз нашла подтверждение теория Е.П. Савельева, утверждавшего, что казачество являлось реальной силой, защищавшей и отстаивавшей целостность Отечества.

Благодаря имеющимся публикациям, а также новым поискам в архивах в сообщении предпринята попытка обозначенную проблему рассмотреть с учетом периферийного аспекта, на примере двух-трех поселений Черноморского казачьего войска - Старо-Титаровского, Выше-Стеблиевского и других. При этом сохранились сведениях о казаках двух куреней, призывавшихся на фронт Отечественной войны 1812 года.

Следует заметить, что казаки названных куреней прошли в 1790-е годы в первом десятилетии 1800-х годов большую военную школу в сражениях с горцами, проживавшими на правом берегу р. Кубань и, конечно, использовали эти навыки в своей дальнейшей жизни, связанной с защитой Отечества. Примеров этому более чем достаточно.

Кубанские казаки в Отечественной войне 1812 года.

Продолжаем публикацию статьи доктора исторических наук, профессора Н. Бугая об участниках войны 1812 года, 200-летие которой отмечает в этом году российская общественность.

11 мая 1809 г. жарким днем ничто не предвещало беды. Очередной наряд казаков нес службу на Ново-Григорьевском посту. Те казаки и казачки, оставшиеся непосредственно в Титаровском и других куренных поселениях, были заняты своими хозяйственными делами, а кто промышлял рыбной ловлей. В кордоне Ново-Григорьевском, мимо которого проходили около 2000 горцев, находилось 60 черноморских казаков и 40 солдат Азовского гарнизонного батальона. Начальником кордона был за уряд-хорунжий Похитонов.

Потери с обеих стороны были значительными. 25 солдат во главе с офицером Фетисовым пали в бою. Храбро сражаясь, пал в бою и Похитонов. Всего же погибло в неравном бою 17 казаков, 35 солдат, штаб-капитан Фетисов, 42 казака и 35 солдат были взяты в плен. Потери со стороны черкесов составили более 200 человек. Ново-Григорьевский пост был сожжен и разграблен. Помощь со стороны куреней Титаровского и Стеблиевского пришла, но с большим запозданием. Пришлось вновь восстанавливать жизнь в куренях, выполнявших задачу по защите границ Российского государства.

Вся жизнь куренного поселения была подчинена обеспечению обороны

от бесконечно длившихся нападений черкесов, их вторжением на территорию Таврической губернии.

Первая половина 1800-х годов была очень богатой на войны и ожесточенные сражения. Казаки практически во всех из них принимали участие. 18 января 1810 г., по данным разных источников, от 2-х до 4-х тыс. турок и горцев совершили нападение на Ольгинский кордон (располагался на 3-м участке кордонной линии Черноморского казачьего войска), который защищали полторы сотни казаков во главе с полковником 4-го конного полка Л.Л. Тиховским. В распоряжении защитников была всего лишь одна пушка. Нападению подверглась и станица Ивановская. При помощи егерей майора Бахманова станицу удалось защищать. Все защитники Ольгинского кордона пали в бою. По замечанию известного историка-казаковеда, жителя Титаровского куреня А. Туренко, это было «страшное побоище дотоле никогда невиданное в Черномории».

Однако куренные поселения Черноморского казачьего войска, в частности, Ивановская, Старонижестеблиевская, как и многие другие, были защищены от разграбления и погромов. В числе мужественных защитников Ольгинского кордона были и казаки Титаровского куренного поселения. В списке погибших казаков у Красного леса при Ольгинском кордоне 18 января 1810 г. вместе с полковником 4-го конного полка Л.Л. Тиховским значатся казаки Старо-Титаровской Иван Бут, Семен Тараненко, Федор Коломатня, Федор Коломиец, Влас Никифоров, пацан Филипп Никифоров.

Горевал атаман Степан Ничитайло совместно с казаками куренного поселения Старо-Титаровского. Казаки не досчитались пяти, человек из своей команды. Кто сегодня помнит о них? «Прошлое, - замечает в связи с этим историк Т.П. Хлынина, - само по себе вполне увлекательно и способно продемонстрировать немало ярких и зажигательных примеров».

В 1811 г. - начале 1812 г. заметно опустели куренные поселения Таманского полуострова. Фактически из каждого куренного поселения по 30 и более казаков были на фронте, притом казаков в разном возрасте - от 20 и до 70 лет. Проводили на фронт казаков атаманы куренных поселений Титаровского и Стеблиевского, частично Тамани, Ахтанизовского.

И снова все трудности сбора на фронт казаков Титаровского куренного поселения выпали на долю атамана Степана Ничитайло, только сменившего на посту атамана поселения Герасима Кривеца. В поселениях казачьих войск прозвучал призыв - «Защищать Отечество!». Надо полагать, Джошуа Сенборн сделал верный вывод о том, что «уже в 1812 году русские военачальники поняли силу национального чувства в мобилизации людей и ресурсов». Разнарядки сражаться на фронтах с французами не было. Но призыв атамана сыграл свое дело. Казаки выразили готовность оправиться на фронт. От каждой станицы это по 15-20% личного состава казаков разных возрастов.

Русский поэт И.О. Никитин, творивший свои произведения в 1840 - 1860-е годы и посвятивший часть стихов России, борьбе русского народа в Отечественной войне 1812 года, в своем стихотворении «Русь» в связи с этим писал:

...И давно ль было,

Когда с Запада

Облегла тебя

Туча темная?...

Но лишь кликнул царь

Свой народ на брань –

Вдруг со всех концов

Поднялася Русь...

За короткое время был составлен список казаков куренных поселений, отправлявшихся на борьбу с врагом. Не успело поселение еще пережить горе, связанное с гибелью пяти казаков, участвовавших в упомянутом сражении с черкесами при Ольгинском кордоне, как тут новые сборы для отправки на фронт, новые проводы.

От Черноморского казачьего войска в войне 1812 года участвовали 1-й сводный конный полк и 9-й пеший полк (находился в составе Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова в Сербии). По данным исследователя В.И. Шкуро, на ноябрь 1812 г. были отправлены в армию 2 штаб-офицера, 10 обер-офицеров, 8 унтер-офицеров, 254 рядовых казаков. Казаки выступили из Екатеринодара, и в начале марта 1812 г. прибыли в Петербург.

В середине марта 1812 года казачьи соединения уже выступили в поход к границам Герцогства Варшавского. Многие из казаков принимали непосредственное участие в боях, демонстрируя храбрость и отвагу.

Продолжение следует…

Список использованного источника:

- Бугай, Н. Таманцы в Отечественной войне 1812 года : Год российской истории: 200 лет со времени Бородинского сражения / Н. Бугай // Тамань. - 2012. - 3 марта №30(10098). - С. 7.

- Бугай, Н. Таманцы в Отечественной войне 1812 года : Год российской истории: 200 лет со времени Бородинского сражения / Н. Бугай // Тамань. - 2012. - 17 марта №36(10104). - С. 7.

Количество просмотров: 8462

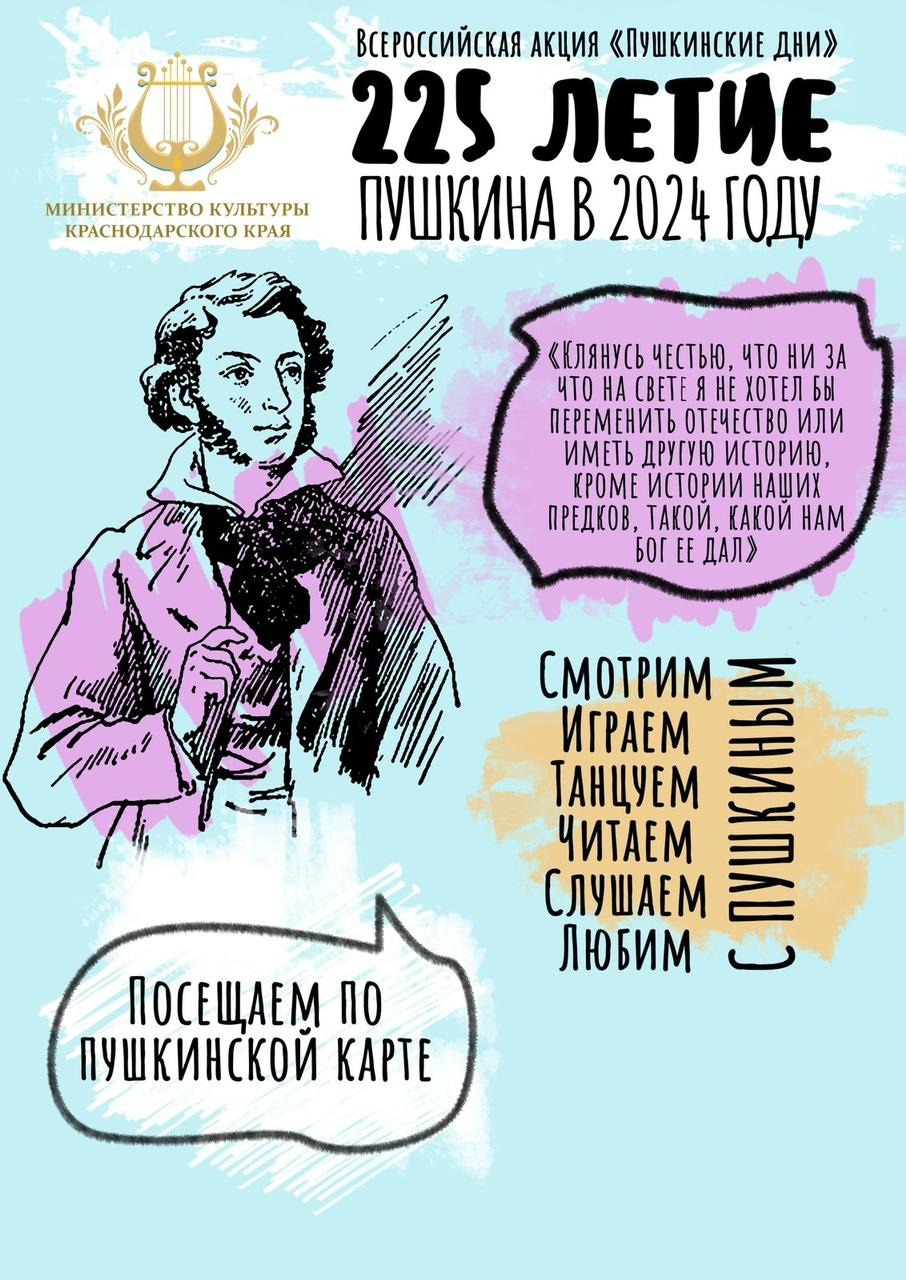

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной