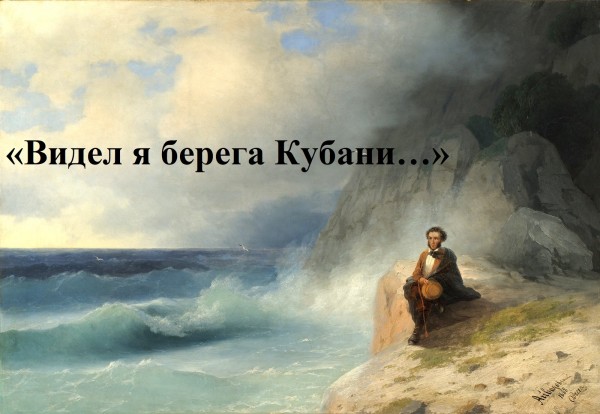

«Видел я берега Кубани…»

А.С. Пушкин на Кубани был всего десять дней. Да и что значит БЫЛ –ПРОЕЗЖАЛ по Кубани, следуя с Северного Кавказа в Крым. Кубань в это время представляла собой пограничные районы, здесь постоянно происходили столкновения с горцами.

Въехали на земли Кубанские со стороны Армавира, в 70 км от современного города. Переночевав в Прочноокпске, путешественники отправились в Темижбекскую станицу. Здесь к поезду Раевских присоединился Гавриил Гераков, интересный на тем, что вел путевой дневник. Это было 8 августа. Благодаря его запискам мы можем восстановить не только путь Пушкина, но и времяпрепровождения в дороге.

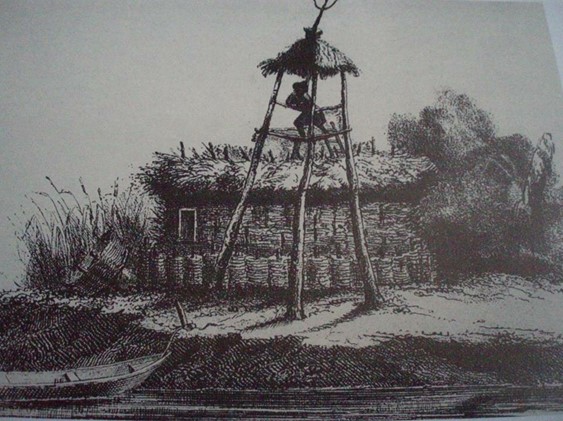

Так, известно, что 8 августа Раевские въехали в Кавказскую крепость, где у подполковника А.Ф. Урнежского «обедали, ужинали, в бане были; в особой казарме писал, читал, и сутки миновали. Жар для меня был нестерпим». От жары, по всей вероятности, страдали все и постоянно. «Встали, не выспавшись и от жару и от насекомых». Несмотря на трудности и опасности пути, Александр Пушкин пользовался любой возможностью ближе ознакомиться с местностью. 9 августа Пушкин, поднявшись с Николаем Раевским по аппарели на бастион №2, заметил, что в сотне саженей восточнее крепости, построенной на краю страшного обрыва, видны хатки станицы Кавказской, которая, как и все прикубанские станицы в первые годы их существования, была в плане правильным прямоугольником. Вокруг был вырыт оборонительный ров и насыпан вал, с установленным на нем двойным плетнем с земляной засыпкой для защиты от пуль. По углам оборонительной ограды, на барбетах, особых насыпях из земли, стояли пушки на крепостных лафетах. У всех четырех ворот круглосуточно стояла вооруженная стража. У южных ворот стоял особый пост с дозорной вышкой, охранявший как сами ворота, так и крытую траншею, идущую от ворот к берегу Кубани, протекающей внизу под обрывистым берегом, на котором стояли окраинные кварталы станицы.

Увидев своими глазами, как жители станицы, а это были в основном женщины, загоняют до захода солнца в ворота свою живность и куда сами спешат укрыться, Пушкин позже напишет:

На берегу заветных вод

Цветут богатые станицы,

Веселый пляшет хоровод,

Бегите, русские певицы,

Спешите, красные, домой:

Чеченец ходит за рекой.

В столицу Краснодарского края, Екатеринодар, с восточной стороны поезд Раевских въехал 11 августа. Справа, через дорогу, возвышались плетневые заборы почтовой станции, а прямо, за устьем Малого Карасуна, в зелени садов, белели хатки, крытые соломой и камышом. А над верхушками садов, словно мачты морских кораблей, возвышались кресты трех церквей. Вот такой предстала перед путниками восточная окраина Екатеринодара, столицы Черноморского казачьего войска, лишенная каких бы то ни было укреплений, кроме северной окраины.

Остановились Пушкин и Раевские в доме полковника Матвеева – одноэтажный домик, который на планах XIX века обозначен был как «Дом главнокомандующего Черноморским войском». До наших дней домик не сохранился, однако то, как он мог выглядеть, мы предполагаем по подобной постройке – дом атамана Кухаренко.

Дом Атамана Кухаренко, (ныне литературный музей)

Семьи Матвеева дома не было – на лето они уехали в Тамань. Надо сказать, что жены рядовых казаков и офицеров, даже имеющие дворянство, жизнь вели суровую. Мужчины по роду своей службы часто покидали свое хозяйство и даже Черноморию, поэтому женщины были вынуждены выполнять большие обязанности по части труда и хозяйства. Уходя на службу мужчины оставляли на попечение жен сбережение, поддержание и развитие своего хозяйства, а так же и воспитание детей. В общем, от трудолюбия и рачительности жен благосостояние казацких семейств зависело полностью.

Покидали город через главные ворота города (ныне здесь перекресток улиц Красной и Длинной). Отсюда начинается и Большой и Таманский почтовый шлях. По нему и отправился поезд Раевского. Все это время Раевские и Пушкин ехали по правую сторону Кубани, однако, чтобы попасть в Тамань, реку надо было пересечь. 12 августа путники прибыли к Копыльской переправе, известной на Руси уже много лет. Сейчас здесь находится Славянск – на - Кубани. Задерживаться здесь не было возможности – станицы не существовало, и путники отправились дальше по направлению к Темрюку.

Перед вами карта, по которой мы сейчас добираемся до Темрюка. Однако, кроме того, что путь стал асфальтированным, здесь практически ничего не изменилось. И ландшафт, и пейзаж остались прежними. 12 августа путники были в Темрюке и в этот же день отправляются дальше – в Фанагорию. Именно здесь, скорее всего, Пушкин и замыслил в стихотворной форме обработать легенду о Мстиславе Удалом и Редеде, даже попытался составить план этой работы, ибо интерес к истории России у него стал проявляться еще с детских лет, а с годами интерес этот только усилился. встреча с Таманью вызвала у поэта желание создать поэму, в которой главным ее героем должен был бы стать тмутараканский князь. И хотя Пушкину не удалось довести до конца работу над задуманной поэмой, она — убедительное свидетельство интереса поэта к Тамани и Кубани в целом.

Произведения А. С. Пушкина, а особенно те из них, которые посвящены Кавказу, мы неоднократно встречаемся с темой либо самой Кубани, либо народов, ее населяющих.

Обратимся к одному из произведений, которое дети изучают еще в самом начале обучения в средней школе. Это поэма "Руслан и Людмила". Вступление к поэме, написанное Пушкиным гораздо позже, совершенно очевидно указывает на то, что, когда автор его писал, перед глазами поэта вставали пейзажи не сказочных земель, а наших, кубанских, и даже более точно географически - пейзажи возле Тамани:

У лукоморья дуб зеленый,

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

В эпилоге поэмы "Кавказский пленник" поэт вновь обращается к описанию Черномории-Кубани и опять вспоминает Тамань, вернее Тмутараканского князя Мстислава:

Так муза, легкой друг мечты,

К пределам Азии летала

И для венка себе срывала

Кавказа дикие цветы.

Ее пленял наряд суровый

Племен, возросших на войне,

И часто в сей одежде новой

Волшебница являлась мне;

Вокруг аулов опустелых

Одна бродила по скалам

И к песням дев осиротелых

Она прислушивалась там;

Любила бранные станицы,

Тревоги смелых казаков,

Курганы, тихие гробницы,

И шум и ржанье табунов

Богиня песен и рассказа,

Воспоминания полна,

Быть может, повторит она

Преданья грозного Кавказа;

Расскажет повесть дальних стран,

Мстислава древний поединок

Измены, гибель ; россиян...

Итак, В течение 10 дней – с 5 по 14 августа 1820 года – Александр Пушкин путешествовал по Кубани, знакомился с красивой, но суровой природой нашего края, видел историю покорения Кубани и Кавказа. Спустя несколько месяцев Пушкин напишет своему брату, вспоминая о поездке: «Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом: вечно готовы драться, в вечной предосторожности».

Список использованной литературы:

1. Веленгурин Н. Ф. Дорога к лукоморью. Краснодар: Традиция, 2013.-424с.

2. Стихотворения. Сказки. Поэмы/ Александр Пушкин.-М.: Эксмо, 2015.-544с.

Татьяна Шкабура, ведущий методист

Количество просмотров: 8549

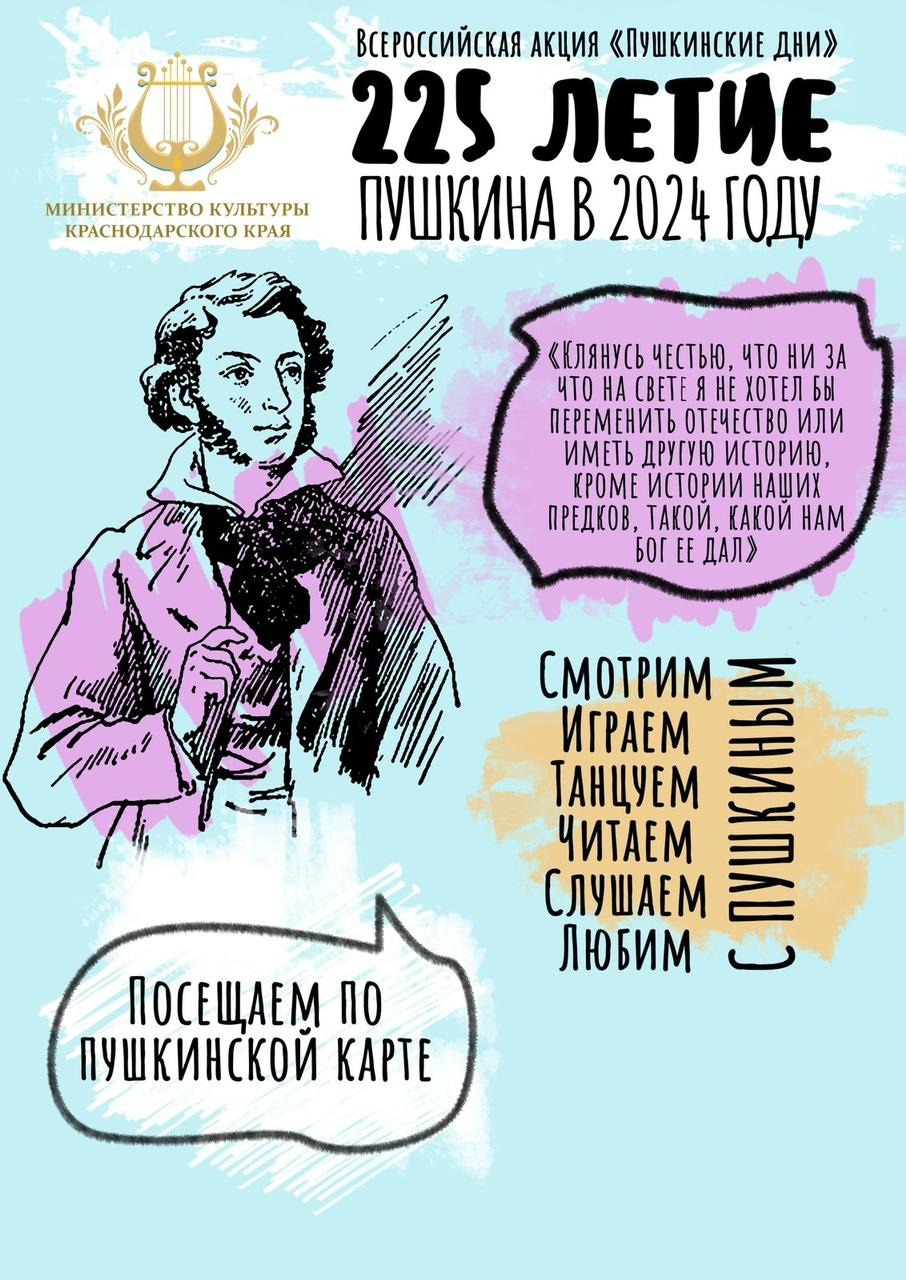

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной