Отец космонавтики

Гений, непонятый и непризнанный современниками, многие годы упорно шедший к своей мечте. Его стремлению к звездам не помешали ни бедность, ни глухота, ни изолированность от отечественного научного сообщества. Он оставил после себя чертежи, научную фантастику и идеи (иногда по-хорошему безумные). И, когда заходит речь об истории космического ракетостроения, то вспоминают Королева, Янгеля, Цандера., за которыми стоят конкретные технологии и разработки. Однако именно Константина Эдуардовича Циолковского называют отцом космонавтики. За многочисленные и сомнительные с точки зрения науки философские труды Циолковского можно было бы назвать великим мечтателем и чудаком из далёкого космоса, если бы не одно «но»: учёный - самоучка – первый теоретик освоения космического пространства человеком.

Сын мелких дворян, Костя Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии. В десять лет мальчик тяжело заболел скарлатиной. Осложнением болезни стала почи полная потеря слуха. Учителя в гимназии, где учился Константин, не хотели войти в положение особенного ученика. «Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки», — писал Циолковский в своих воспоминаниях; к этому добавлялось отчуждение от сверстников. Мальчика исключили за неуспеваемость. Таким образом, один из столпов ракетной науки так и остался формальным недоучкой, хотя ему это, скорее, помогло, чем помешало.

Недостаток общения и школьного образования Константин восполнял запойным чтением и ремесленничеством. Начинал он с игрушечных домиков и часиков, остроил водородный шар с оболочкой из бумаги, самоходную коляску на стальной пружине, а к 14 годам уже сделал для себя токарный станок и перешел с игрушек на научные приборы — например, изготовил астролябию (прибор для определения местоположения корабля, его широты и долготы). Глядя на эти успехи, Циолковский-старший отправляет сына из родной Вятки на учебу в Москву, поступать в Высшее техническое училище (нынешняя Бауманка), при этом пообещав поддерживать Костю «домашней стипендией» в 10-15 рублей ежемесячно.

Недостаток общения и школьного образования Константин восполнял запойным чтением и ремесленничеством. Начинал он с игрушечных домиков и часиков, остроил водородный шар с оболочкой из бумаги, самоходную коляску на стальной пружине, а к 14 годам уже сделал для себя токарный станок и перешел с игрушек на научные приборы — например, изготовил астролябию (прибор для определения местоположения корабля, его широты и долготы). Глядя на эти успехи, Циолковский-старший отправляет сына из родной Вятки на учебу в Москву, поступать в Высшее техническое училище (нынешняя Бауманка), при этом пообещав поддерживать Костю «домашней стипендией» в 10-15 рублей ежемесячно.

Однако Константин, пообещав отцу все, что тот хотел услышать, сделал все по-своему. С радостью отправившись в большой город, Циолковский никуда не стал поступать («что я мог сделать там со своей глухотой?»). Он экономил на всем, скудно питался, ходил в обносках, и все деьги тратил на книги, реагенты для опытов и необходимые детали для изобретений.

В 1876 году Константин Эдуардович возвратился домой, где благодаря помощи отца стал репетитором. Однако уже очень скоро репутация молодого педагога начала работать на него: слава об оригинальных и доходчивых методах преподавания распространилась по округе, учеников стало много, и в помощи родителя Константин больше не нуждался.

Рассказывая о мире и науках детям, Циолковский продолжал учиться и сам: вместе со школьниками проводил опыты и строил модели, а все свободное время читал, читал и снова читал. В 1878 году он переезжает в Рязань, где сдает экзамены для подтверждения квалификации учителя, а еще через два года едет в Боровск Калужской губернии. В этом диком захолустном месте начался путь Циолковского-ученого.

Он учил детей, и не стеснялся играть с ним. То в городки, то в лапту , а то, клеял и запускал с ними змея. Обыватели судачили: “ Учитель, а каким баловством занят”. А для Циолковского бумажный змей был объектом наблюдения, изучения. 1886г. Константин Эдуардович, увлеченный идеями воздухоплавания, построил большую летающую птицу - ястреба с размахом крыльев около 70 см. Дети и взрослые толпой шли глазеть, как Циолковский запускал на улице своего ястреба. Ночью заставлял ястреба летать с фонарем.

Сначала «отец космонавтики» о космонавтике даже не задумывался: его первая работа «Графическое изображение ощущений» была посвящена философии, а вторая — кинетической теории газов. И если первая статья попросту осталась незамеченной, то вторая обернулась, как сказали бы сейчас, фейлом: ученый-одиночка по сути открыл то, что... уже открыли за 25 лет до него.

Современники называли российского и советского ученого, занимавшегося разработками в области космоса, Константина Эдуардовича Циолковского чудаком. А сам он говорил о себе как о «гражданине Вселенной» и всю жизнь мечтал о покорении неба.

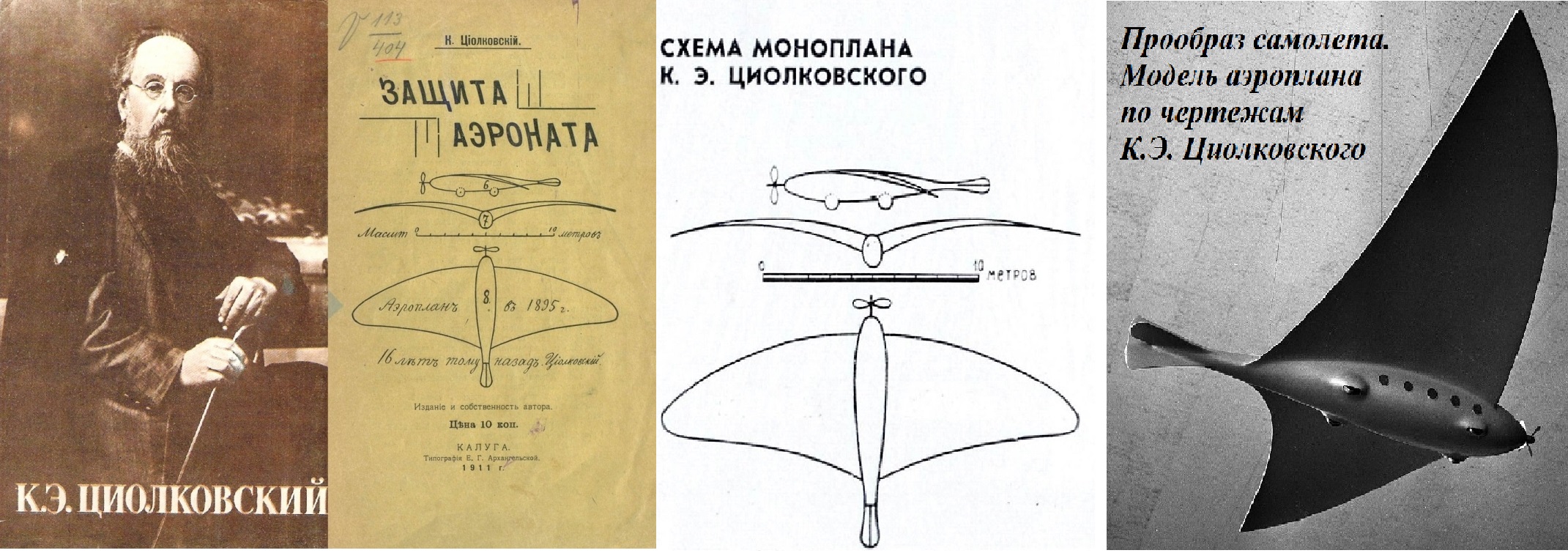

Основываясь лишь на своих книжных познаниях, ученый дал теоретическое обоснование конструкции дирижабля с металлической оболочкой и самолета-моноплана с изогнутым крылом. К сожалению, эти работы на пару десятилетий опередили свое время — финансирования на реализацию своих проектов Циолковский выбить не смог.

Все, что удалось, — получить от российской Академии Наук субсидию на создание аэродинамической трубы, первой в России. Эта конструкция была предназначена для демонстрации воздействия среды на движущиеся в ней объекты. По авторской схеме ученого в 1902-м аэродинамическая труба появилась в механическом кабинете Московского университета.

В 1931 году, за несколько лет до смерти гениального ученого, советские конструкторы решили построить «дирижабль Циолковского», но выполнить задачу не смогли из-за низкого технического уровня предприятия. Позднее физики выяснили, что создать действующий аэростат по схемам ученого вполне реально.

В 1931 году, за несколько лет до смерти гениального ученого, советские конструкторы решили построить «дирижабль Циолковского», но выполнить задачу не смогли из-за низкого технического уровня предприятия. Позднее физики выяснили, что создать действующий аэростат по схемам ученого вполне реально.

В статье «Аэростат или птицеподобная (авиационная) летательная машина» Константин Циолковский впервые дал подробные описания, расчеты и чертежи предшественника самолета, цельнометаллического моноплана с толстым изогнутым крылом, а также заявил о необходимости улучшения обтекаемости фюзеляжа.

Мысль Циолковского опередила появление летательного аппарата братьев Райт. Первые американские авиаконструкторы продемонстрировали свое изобретение только в 1903-м, а русский ученый описал его почти за десять лет до этого — в 1894-м. Но в то время российская наука не приняла разработку всерьез. Задумываться о создании отечественной авиации стали только перед Первой мировой войной, но и тогда конструкторы пользовались зарубежными разработками.

Но к этому времени мысли Константина Эдуардовича уже были устремлены выше, в космос. Конечно, сегодня смешно читать его рассуждения о полетах из Москвы на Луну, а из Калуги — к Марсу, но именно Циолковский пытался проложить дорогу к практической реализации идей, высказанных еще в романах Жюля Верна. При этом летательные аппараты как таковые для Циолковского были вторичны — его занимала возможность оказаться в бескрайнем космосе, вне пределов «земной колыбели».

Но к этому времени мысли Константина Эдуардовича уже были устремлены выше, в космос. Конечно, сегодня смешно читать его рассуждения о полетах из Москвы на Луну, а из Калуги — к Марсу, но именно Циолковский пытался проложить дорогу к практической реализации идей, высказанных еще в романах Жюля Верна. При этом летательные аппараты как таковые для Циолковского были вторичны — его занимала возможность оказаться в бескрайнем космосе, вне пределов «земной колыбели».

Ракеты для меня — только способ, только метод проникновения в глубину Космоса, но отнюдь не самоцель.

В 1903 году, когда на Западе ещё не полетел первый самолёт, когда лошадям за окном ещё насыпали овёс, Циолковский выпустил книгу под названием… Вы только вдумайтесь! «Исследование межпланетных пространств реактивными приборами». В этой и других работах он создал, разработал, предложил всё то, что потом легло в основу начала космической эры. Первая космическая скорость, вторая – Это Циолковский. Многоступенчатые ракеты – Циолковский. Скафандры – он же. Орбитальные станции – тоже. Учёные даже через пятьдесят лет после этой книги считали её всеобъемлющей. Она на голову опередила свою эпоху. И это само по себе было бы достаточным, чтобы считать его великим человеком, первооткрывателем.

Отталкиваясь от работ Николая Кибальчича и Александра Федорова, Циолковский точно предсказывает облик ракеты будущего: продолговатый металлический корпус, жидкостный реактивный двигатель, газовые рули для маневрирования. Во второй части работы, которая вышла восемью годами позже, ученый вычислил скорость и время, необходимые для преодоления ракетой земного тяготения.

Идея полета в космос на ракете — одна из самых известных наработок Циолковского, опередивших свое время.

Увы, в царской России, да и в первые годы существования СССР проекты Циолковского никакого шанса на развитие не имели. В религиозно настроенном государстве даже первый проект московского метрополитена «зарубили» — негоже человеку спускаться под землю, ближе к царству дьявола. Что уж говорить о полетах в космос — ничего, кроме удара о небесную твердь, ракетам ожидать не приходилось.

После Октябрьской революции 1917 года Циолковский много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя. Главным изобретением великого ученого стали многоступенчатые ракеты. Циолковский первым почти за четверть века до появления подобных конструкций в СССР предположил, что, благодаря такому принципу, к моменту отсоединения последней ступени аппарат наберет достаточную скорость для выхода в космос.

После Октябрьской революции 1917 года Циолковский много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя. Главным изобретением великого ученого стали многоступенчатые ракеты. Циолковский первым почти за четверть века до появления подобных конструкций в СССР предположил, что, благодаря такому принципу, к моменту отсоединения последней ступени аппарат наберет достаточную скорость для выхода в космос.

В1927 году опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке. Согласно расчетам Константина Циолковского, трение можно уничтожить избытком воздуха, находящимся между полом вагона поезда и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Для получения такого результата корпус поезда должен быть обтекаемым, напоминать «форму птицы или рыбы».

Своей разработкой Циолковский предугадал, как будут выглядеть в будущем сверхскоростные поезда. Конструкции, описанные гением, в наше время вполне реальны. Поезда, парящие над рельсами, можно увидеть в Японии, Китае и Южной Корее, только там составы удерживает не воздух, а магнитная подушка.

В 1932 году он разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и схемы устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями, получил важнейшие научные результаты в теории движения ракет (ракетодинамике), заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД)...

Именно Циолковский считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.

Фантастические идеи Циолковского часто граничат с предвидением. Самым удивительным способом доставки человека на орбиту, придуманным русским ученым, стал проект космического лифта. Циолковский разработал его в 1895-м. По задумке ученого, это должна была быть башня в 35 тысяч километров с верхушкой, движущейся со скоростью 11 километров в секунду. Позже такую скорость окрестили второй космической, ее придают аппаратам, совершающим межпланетные полеты.

Ученый считал, что человек рано или поздно выйдет за пределы Земли. Свои взгляды Циолковский описывал в литературных научно-фантастических трудах. Так, в 1887-м он опубликовал повесть «На Луне», где «увидел» рельеф спутника Земли, а также описал вид Солнца и Земли с поверхности космического объекта, которые соответствуют сегодняшним данным. За 26 лет до полета первого человека в космос, в 1935 году Циолковский писал: «Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство... Он русский... По профессии, вероятнее всего, летчик... У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства… Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Известны так же слова Цоиолковского: «Уже родился тот человек, который первым полетит в космос». И эту фразу Циолковский произнес в год, когда родился Юрий Гагарин.

Как писатель-фантаст Циолковский малоизвестен, однако одним из источников вдохновения Александра Беляева, одного из столпов русскоязычной фантастики были именно работы Циолковского. Это можно понять по роману «Звезда КЭЦ», где в названии были зашифрованы инициалы ученого, а в сюжете были использованы многие его наработки.

В память об отце космонавтики именем Константина Циолковского назван кратер на обратной стороне Луны.

Что же изменило судьбу Константина Эдуардовича, дало ему признание? Советская власть. Уже в 1918 году он избирается в члены Академии наук и таким образом получает первую официальную оценку как учёный. А в 1921 ему назначается пожизненная пенсия за заслуги перед отечественной и мировой наукой. Во время Гражданской войны, когда страна разорена, когда война идёт с 1914 года… Молодая Светская власть нашла и время, и средства, и масштаб мышления, чтобы оценить Циолковского и поддержать его. Это истинный космизм, пример всем правителям и политическим деятелям будущего. В критический для власти момент она всё же думает о будущем, об освоении космоса, до которого ещё жить и жить… Множество научных трудов Циолковского написаны и переосмыслены им с этого момента и до его смерти в 1935 году.

Всякий, кто хочет понять советский период нашей истории, отношение к науке в социалистическом обществе, должен помнить и знать эти факты.

Наследие Циолковского— это не только ракеты ввысь и космическая эра. Это и победа в Великой Отечественной войне. В самом знаковом оружии, самом страшном для немцев, тоже его могучая рука. Речь идёт о «Катюшах», конечно. И дело не только в теоретической разработке самого ракетного принципа. Циолковский впервые в мире предложил и обосновал необходимость старта ракеты с эстакады под наклоном (по направляющим «Катюши»). Удивительно, но этот его задел до сих пор обеспечивает нашей стране безусловное первенство в ракетных системах залпового огня. Ни Германия, ни США, ни кто-либо ещё на свете не смог повторить наших достижений. А всё началось со старичка-самоучки в белой рубахе и очках… Поклонимся же ему и за этот подарок. Сколько жизней он спас своей тихой научной работой? Какими деньгами измерить его вклад в наше будущее? Отец Космонавтики, строитель Победы.

Сегодня в Москве на Аллее Космонавтов стоят памятники: Королёву — великому конструктору, создателю первых космических ракет, первому космонавту Земли Гагарину, бюсты других извесных космонавтов и конструкторов, но над всеми ними у самого подножья грандиозного монумента "Покорителям космоса» возвышается первый творец, который знал, что не застанет плодов своего труда, что не увидит огня в небе и пламенного взлёта своего детища, что ему не достанется слава, награды и благодарности. И всё же именно он, Эдуард Константинович Циолковский проложил все пути, теоретически обосновал всё, что сделали потом конструкторы, предвидел и создал новую эру всей человеческой расы одним лишь могуществом своего разума и неукротимой воли.

Г.Г. Чепель, библиотекарь

Количество просмотров: 6961

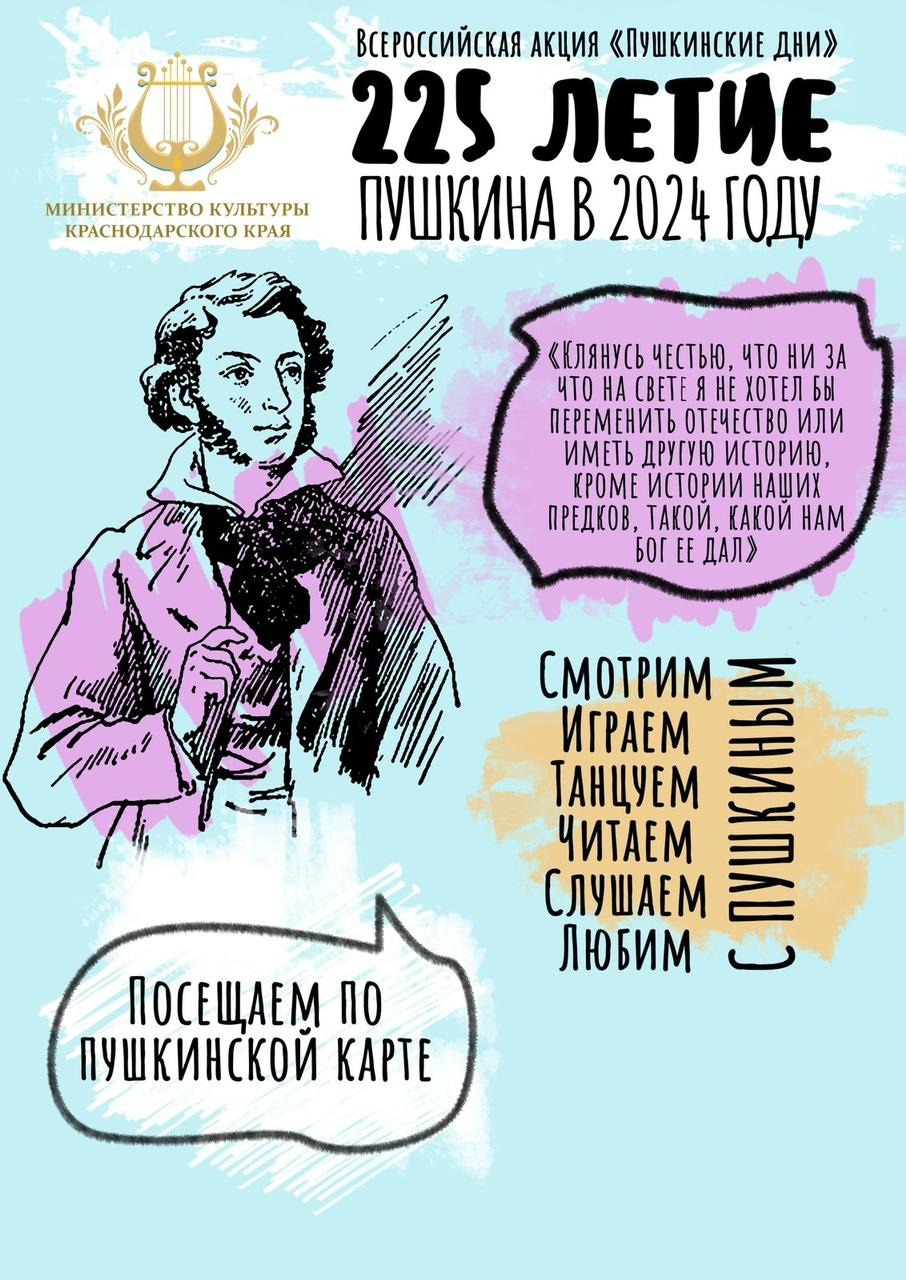

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной