Отсюда начинается Россия

Значение письма в истории развития цивилизации трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир и вся наша жизнь. Читая написанные или напечатанные тексты, мы как бы садимся в машину времени и можем перенестись и в недавние времена, и в далекое прошлое. Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием.

Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих и многих тысячелетий. Чтобы понять это, попробуем перенестись на десятки тысяч лет тому назад...

Древнегреческий историк Геродот рассказывал, что когда могущественный и непобедимый персидский царь Дарий вёл против скифов войну, скифские цари отправили к нему вестника с дарами. Это были птица, мышь, лягушка и пять стрел. Посланец не ответил, что означают эти подношения, и персам предстояло самим понять значение этих даров…

Дарий предположил, что скифы отдают себя в его власть и потому принесли ему в знак покорности землю и воду, ибо мышь живёт в земле, лягушка обитает в воде. Птица, быстрая, как конь – знак богатства, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Но один из мудрых мужей, сопровождавших царя, с ним не согласился. Он истолковал послание скифов совершенно иначе: «Если вы, персы, как птицы, не улетите в небо, или, как мыши, не зароетесь в землю, или, как лягушки, не поскачете в болото, то не вернётесь назад, поражённые этими стрелами». Дальнейшие события показали, что прав был именно этот мудрец.

Рассказ Геродота доносит до нас сведения не только об этом историческом событии, но и о древнейшем предке письменности. Дары скифов были своеобразным способом передачи информации, который учёные называют предметным письмом. Когда-то с него и началась история письменности.

Есть немало подтверждений тому, что древний человек рассказывал о событиях своей жизни в рисуночном письме — ПИКТОГРАММЕ. До сих пор сохранились наскальные изображения сцен охоты, рисунками человек украшал свое тело, а изображения на могильной плите могли поведать историю человеческой жизни. Рисунки имели смысл, который можно выразить не одним словом, а целым предложением.

Когда люди придумали рисуночное письмо, они сделали большой шаг по дороге к письменности. Но впереди их ждало еще много трудностей. Ведь далеко не все можно выразить с помощью рисунка. Поэтому на смену рисуночному письму пришли «священные знаки» - иероглифы, которые возникли в Древнем Египте. Значки-символы обозначали слово, его часть или даже фразу и делались на камнях, на доске или на глине.

А в это самое время наши предки, славяне, придумали такой способ передачи информации, как узелковое письмо. Правда, владели этой грамотой избранные люди — волхвы-кудесники. А еще, по дошедшим до нас сведениям мы знаем, что славяне считали и гадали при помощи каких-то черточек и зарубок. Это из тех времен к нам дошли две народные поговорки, которые напоминают нам о древних способах передачи информации: «завяжи узелок на память» и «заруби себе на носу».

Но много ли можно сообщить с помощью узелков, черт и резов? И вот узнали славяне, что в других странах люди уже пользуются знаками для обозначения каждого звука. Знаки эти придумали, как считается, финикийцы — древний народ, живший на берегах Средиземного моря. Совершенствовали эти знаки на протяжении сотен лет древние греки. Они назвали эти знаки «алфавит», сложив для этого названия две первые буквы: «альфа» и «вита».

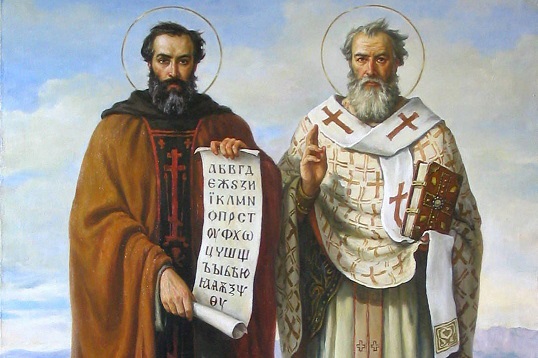

Книги римские, греческие и византийские стали попадать к славянам еще с незапамятных времен. Но неудобен оказался чужеземный алфавит для написания славянской речи. И вот в 863 г. произошло важное событие: два ученых монаха родом из Греции, братья КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ, приехали в Моравию (территория современной Чехии) и по заданию моравского князя Ростислава стали работать над созданием славянской письменности.

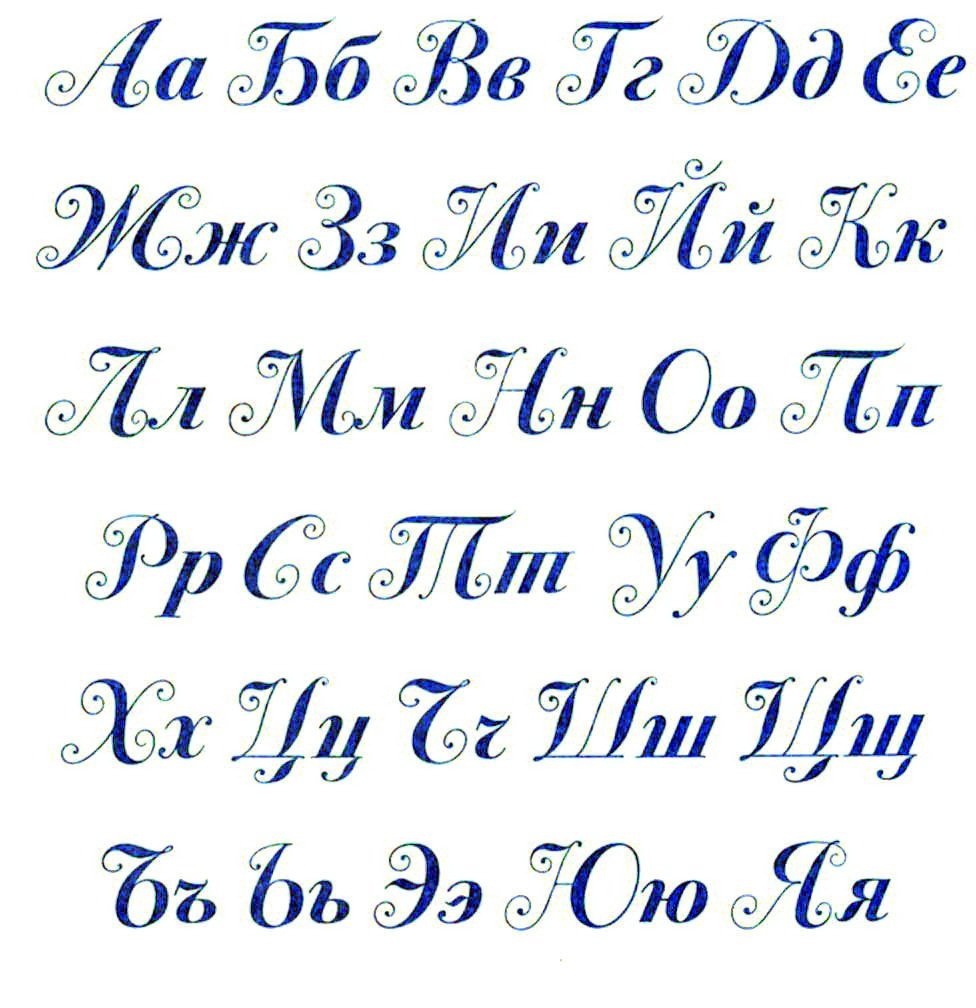

Часть букв взяли у греков, часть придумали сами для обозначения тех звуков, которые были только в славянской речи. Они хорошо знали славянские языки, и это помогло им составить настоящую славянскую АЗБУКУ. От имени одного из братьев пошло название славянской азбуки — «кириллица». Так появилась в славянских странах своя письменность.

Создав ее, братья стали переводить с греческого главные богослужебные книги, в первую очередь Евангелие. Этот язык, получивший название старославянского, впервые донес до славян текст Священного Писания и на столетия стал языком славянской культуры. За это братья перенесли множество гонений со стороны тех, кто препятствовал распространению книжной мудрости на восток. Но много лет спустя они были причислены к лику святых православной церковью.

В память о великом подвиге Кирилла и Мефодия 24 мая во всем мире празднуется День славянской письменности. Особенно торжественно отмечается он в Болгарии. Там совершаются праздничные шествия со славянской азбукой и иконами святых братьев. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он стал государственным.

К нам письменность пришла в Х веке - после крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Писали наши предки гусиными, а в особо торжественных случаях — лебедиными перьями, которые было нужно брать из левого крыла птицы. Перо необходимо было чуть расщепить и заострить. В старину древние писцы такими перьями переписывали целые книги.

К нам письменность пришла в Х веке - после крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Писали наши предки гусиными, а в особо торжественных случаях — лебедиными перьями, которые было нужно брать из левого крыла птицы. Перо необходимо было чуть расщепить и заострить. В старину древние писцы такими перьями переписывали целые книги.

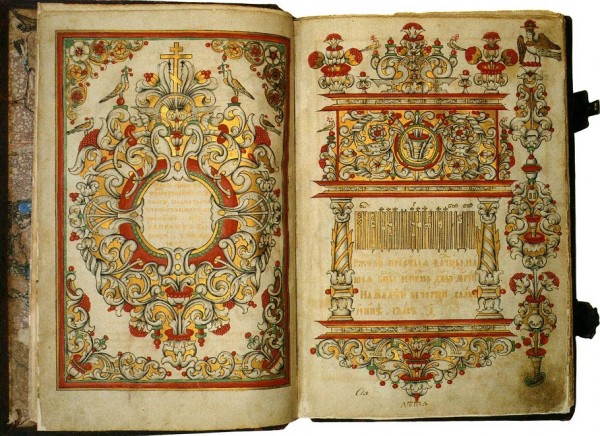

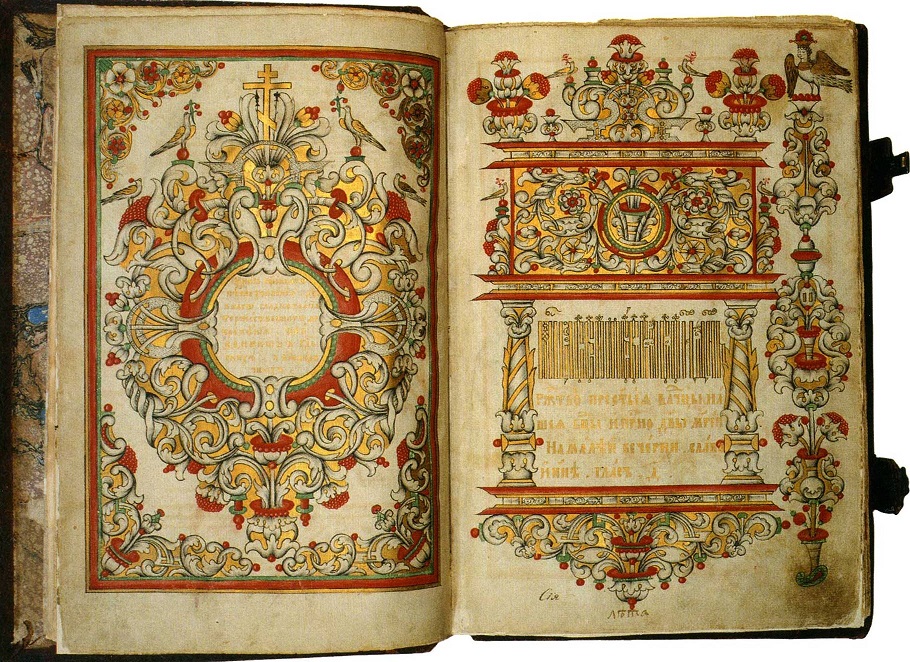

Писали и переписывали книги в основном при монастырях. Монах-переписчик терпеливо и осторожно линовал пергамент, а потом тщательно, выводя букву за буквой, начинал писать. Буквы у них получались ровные, прямые, четкие - это называлось «писать уставом». Для написания заглавия произведения использовали, наоборот - замысловатые, затейливые, кудрявые, похожие на кружевной узор буквы. Это специальное декоративное письмо называли ВЯЗЬЮ.

Писали и переписывали книги в основном при монастырях. Монах-переписчик терпеливо и осторожно линовал пергамент, а потом тщательно, выводя букву за буквой, начинал писать. Буквы у них получались ровные, прямые, четкие - это называлось «писать уставом». Для написания заглавия произведения использовали, наоборот - замысловатые, затейливые, кудрявые, похожие на кружевной узор буквы. Это специальное декоративное письмо называли ВЯЗЬЮ.

Да еще этим же пером рисовались ЗАСТАВКИ (перед началом текста), МИНИАТЮРЫ (иллюстрации в рукописных книгах), полевые украшения, орнаментальные рамки, а также разрисовывались заглавные буквы – БУКВИЦЫ.

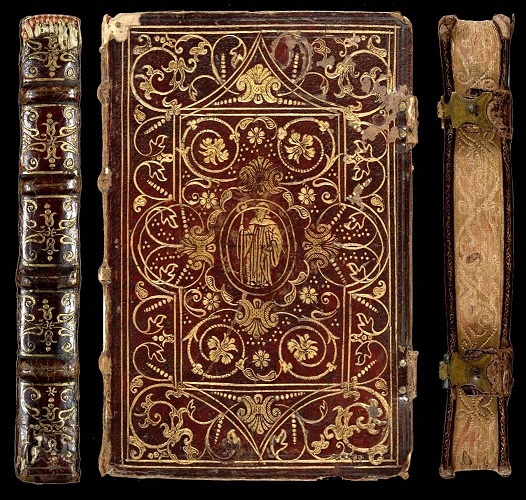

Когда все листы книги уже были переписаны и украшены, их соединяли и помещали в ПЕРЕПЛЕТ, который защищал и украшал книгу. Его основой служили хорошо высушенные и обработанные доски. Доски обтягивали кожей и прикрепляли металлические уголки, которые защищали кожу и одновременно служили украшением книги.

Переплеты, созданные по особым заказам, часто украшались жемчугом и драгоценными камнями. Края переплета соединялись металлическими застежками. Таким образом, книга напоминала сундучок или шкатулку.

Конечно, книги тогда стоили очень дорого. Человек, имевший несколько книг, считался богатым. И не потому, что обложки книг богато украшались серебром, золотом и драгоценными камнями, а потому, что в них был вложен труд писца и многовековая человеческая мудрость.

Более 700 лет славянский язык и письменность просуществовали в неизменном виде. И лишь при Петре I были внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 букв и вовсе были исключены из алфавита. Новый алфавит стал беднее по содержанию, но проще и более приспособлен к печатанию различных гражданских деловых бумаг. Он так и получил название «гражданский».

В 1918 г была проведена новая реформа русского языка - алфавит упростили: в нем оставили лишь 33 буквы (изначально было 43 буквы), которыми русские люди пользуются и по сей день.

В 1918 г была проведена новая реформа русского языка - алфавит упростили: в нем оставили лишь 33 буквы (изначально было 43 буквы), которыми русские люди пользуются и по сей день.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Благовещенская, С. Создатели алфавита [Текст] /С. Благовещенская //Семья.- 2009.- №20.- С. 23.

- Кашурникова, Т.М. Чудо, имя которому книга [Текст] /Т.М. Кашурникова.- М.: Школьная библиотека, 2006.- С. 5-23.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

- 3. 24 мая - День славянской письменности и культуры [Электронный ресурс]: Познавательно-игровая программа.– Режим доступа: http://luprazdnik.ru/scenarii-plus/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kultury.html

- 4. Киргизова, Е. Я в березовых поленьях [Электронный ресурс]: стихотворение /Е. Киргизова.- Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/3469412/post263023538

- 5. Откуда есть пошла славянская письменность [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://newciv.relarn.ru/work/2-09/bukvi/book.htm

- 6. Славянская письменность и ее создатели [Электронный ресурс]: сценарий устного журнала.- Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-316585.html

- 7. Фёдорова, А. Возникновение письменности: пиктография [Электронный ресурс]: реферат /А. Федорова.- Режим доступа: http://xreferat.ru/47/2798-1-vozniknovenie-pis-mennosti-piktografiya.html

Инесса Попова, ведущий библиограф

Количество просмотров: 6419

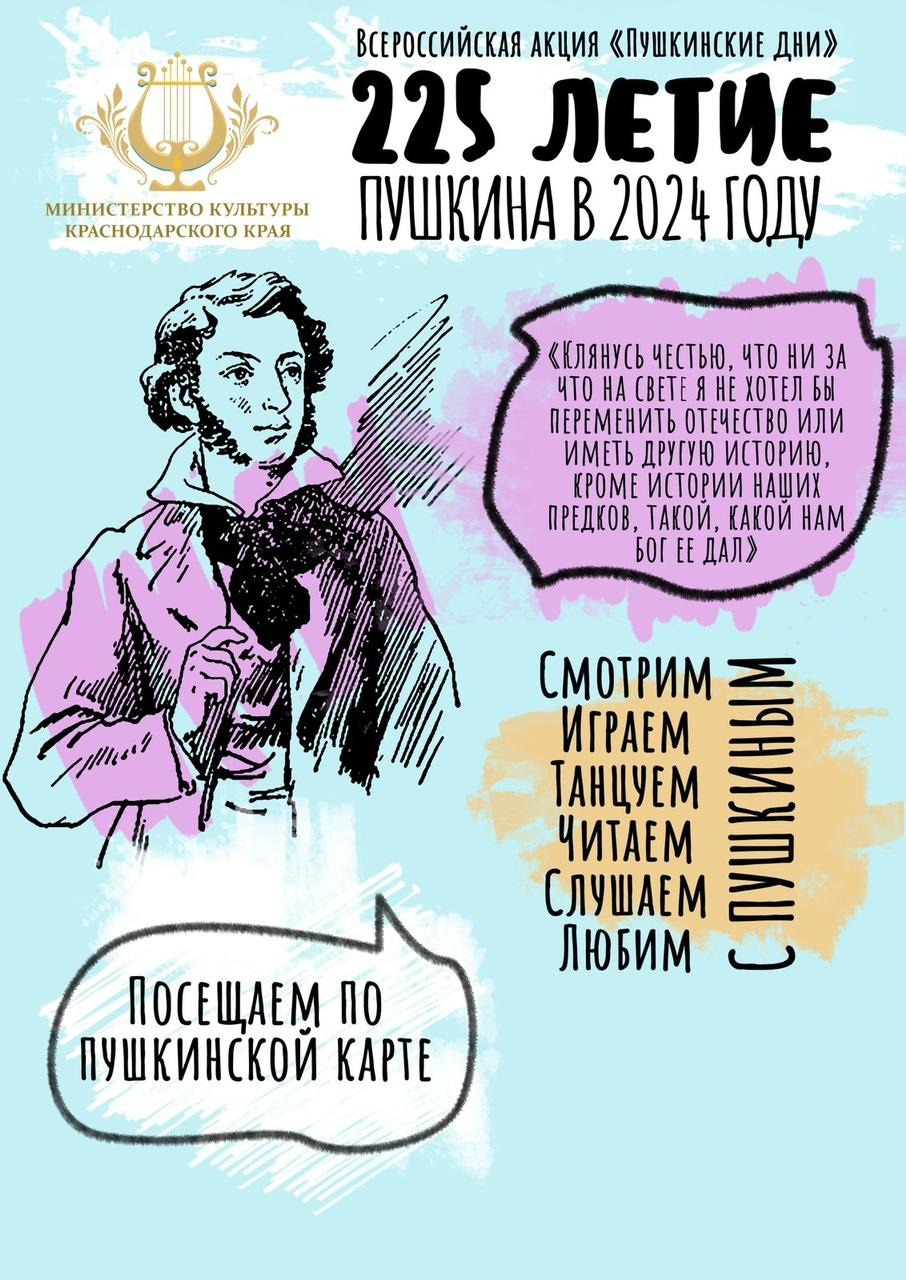

Мероприятия по «Пушкинской карте»

Наши конкурсы

Районный профессиональный смотр-конкурс "пушкинской лиры негасимый свет"

Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее библиографическое пособие "Пушкинской лиры негасимый свет", к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

МБУК

"Межпоселенческая библиотека"

Адрес: 353500, г. Темрюк

Темрюкский район, Краснодарский край

ул. Ленина 88

Режим работы библиотеки:

по будням: с 9-00 до 19-00

суббота и воскресенье:

с 11-00 до 19-00

понедельник - выходной